ABSTRACT

関西の域内総生産(以下GRP)の全国シェアは長期低下トレンドから脱出できておらず、結果的に16%経済に甘んじている。技術進歩率の枯渇から特にバブル崩壊後の成長停滞が著しい。この成長停滞から脱するために成長戦略が盛んに議論されており、関西の特長を生かした成長戦略としてライフ関連産業とともにインバウンド観光産業の関西経済牽引役割が注目されている。

確かに関西は16%経済と低迷しているが、対アジア露出度が高いことが関西経済の重要な特徴の一つである。例えば、関西の対アジア輸出の全国シェアは25%超とアジアと緊密に結ばれている。この特徴に加え、この3年の関西経済を取り巻く環境の変化の影響は大きく、強いフォローの風となっている。すなわち、1)アベノミクスの第一の矢により為替レートは80円から120円へと大幅下落したが、これは外国人にとって日本での購買所得が1.5倍になったことを意味する。2)入国ビザ条件が順次緩和されたことに加え、3)関西国際空港におけるLCC就航が大幅拡大した(2012年夏前年同期比+14.5%、13年夏同+17.1%、14年夏同22%予定)。これらが、関西への訪日外国人大幅拡大へのモメンタムとなったことには疑いがない。結果、2013年の関西への訪日外国人シェアは23.7%となっている。

彼らの関西消費増へのインパクトは急激に高まっている。2014年4月の消費増税の影響で関西の民間最終消費支出は大きく減少したが、訪日外国人消費は大幅悪化を一定程度下支えしたといわれている。したがって、中長期的にも関西経済にとって訪日外国人消費を一つの成長エンジンとして着実なものとしていくためにも、関西各府県の観光戦略の充実が必要である。本稿では、APIRの分析ツールである関西地域間産業連関表を用いて、2013 年における関西への訪日外国人の消費が関西各府県の雇用や所得にどのような影響をもたらしたかを分析する。そこから各府県の観光戦略への含意をも引き出したい。

以下の分析は2段階のステップからなる。はじめに1.では、 「訪日外国人消費動向調査」等の観光統計により関西各府県での訪日外国人による消費額(観光ベクトル)を推計する。次に、2.では推計した消費ベクトルを産業連関表にあてはめて、生産、付加価値、雇用への波及効果を計算する。これら2段階のステップを経て、3.では訪日外国人消費の関西経済への影響を検討し、最後の4.では3.の結果から成長戦略への含意を引き出す。 分析に用いる産業連関表は、APIRが作成した関西地域間産業連関表である。オリジナルの地域間表は関西2府5県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)から構成されるが、本分析では、これを更に全国産業連関表と連結した“拡張版”の表を使用した。すなわち、本分析で使用したのは、関西2府6県とその他の地域からなる8地域間産業連関表である。同表の産業部門数は104部門であり、内生部門は104部門×8地域の832部門から構成される。経済波及の計測対象とするのは福井を除く2府4県である。また利用した観光統計は全て平成25年(歴年)の値である。

DETAIL

1.観光消費ベクトルの作成

(1) 都道府県別訪日外国人数の推計

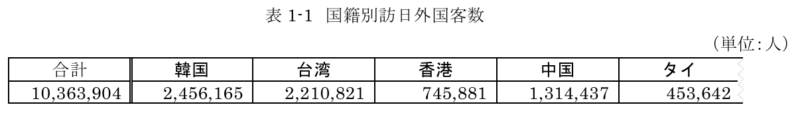

日本政府観光局(JNTO)では、訪日外国客数を公表している。これによれば、平成25年の訪日外国客数は約1036 万人。国籍別には、韓国が最多の約246万人であり、台湾の221万人、中国の約131万人がこれに続いている。

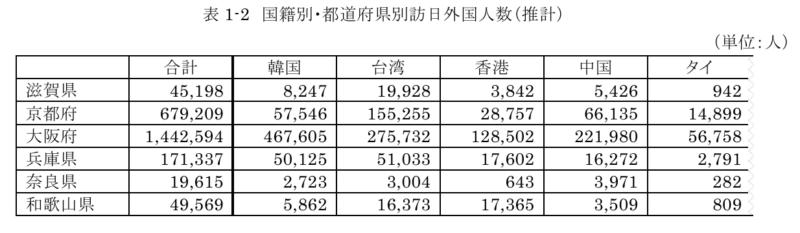

上記の国籍別訪日外国客数を都道府県に按分する。「宿泊旅行統計調査報告」の参考第1表(年計)からは、国籍別・都道府県別の外国人延べ宿泊者数が得られる。ここから、各県における宿泊者数の対全国シェアを国籍別に算出し、このシェアを訪日外国客数に乗じて国籍別・都道府県別の訪日外国人数を推計する。

(2) 国籍別・費目別の購入者単価

「訪日外国人消費動向調査」第4表より、国籍別の購入者単価を費目別に取得する。消費の動向は、支出の総額のみならず、費目の構成も国により大きく異なることが確認できる。例えば、韓国人は買物代が全体の約28%であるのに対し、中国人は約52%と支出の半分以上を占めている。

(3) 国籍別・費目別の消費額

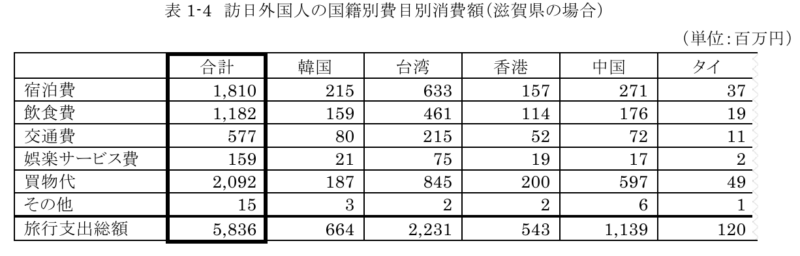

(1)で求めた国籍別・都道府県別訪日外国人数に(2)の購入者単価を乗じて、国籍別・都道府県別の消費金額を費目別に推計する。表1-4は、滋賀県での消費金額の推計結果を例示したものである。例えば韓国の宿泊費は、購入者単価の26,044円に訪日外国人数の8,247人を乗じて、約2億1,500万円として推計される。このように国別に各費目の支出額を算出し、それを国籍について合計したものが、当該県における消費額となる。(表の太枠内。)

表1-3で確認したように、訪日外国人による支出の構成は、国籍によって異なる。表1-4の太枠内で示される都道府県別費目別の消費額は、国籍による消費パターンの相違が反映されたものとなっている。

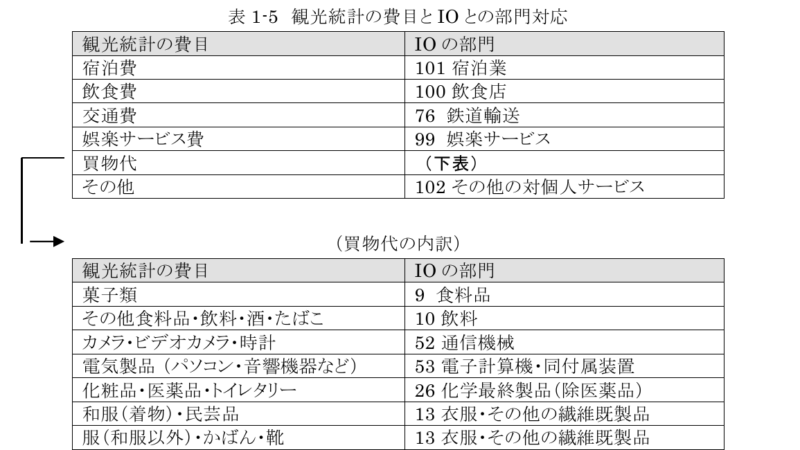

(4) 観光統計の費目とIOとの部門対応

表1-4の費目を産業連関表の部門に対応付ける(表1-5の上段)。厳密には、交通費は104部門表では、76鉄道輸送の他に、77道路輸送、78水運、79航空輸送などが該当し、特に、77道路輸送のシェアは小さくないと考えられるが、ここでは分析を簡単にするために、76鉄道輸送に対応付けを一本化した。

買物代については、複数のIO部門が該当することから、「訪日外国人消費動向調査」の第4表に記載されている買物代の内訳(表1-5の下段左列)にしたがって、表1-5の下段の右列の部門に割り当てた。適用する構成比率(按分比率)には、国別に購入単価を購入率で調整した購入額により算出した構成比を使用した。なお、買物代の内訳についても、観光統計の費目とIOの部門は必ずしも一対一に対応しないが、交通費と同様に、最もシェアが大きいと考えられる部門を割り当てた。

(5) 購入者価格の消費ベクトル

(4)で示したIO部門との対応関係に基づき推計された県ごとの消費額は、表1-6のようになる。表1-6の消費額は当該県内における消費額であり、当該県内産品への消費(需要)とは限らない点に注意する必要がある。経済波及の元になるのは、あくまで県内産品への需要であることから、それを求めるための作業が必要となる。この点については、以下の方針と方法で調整を行った。

まず、移入については、表1-6の非財部門、具体的には、76鉄道輸送から102対個人サービスまでは、全て県内産品への需要として扱う。9食料品から62その他の製造工業製品については、移入品と輸入品が含まれていることを前提に調整を行う。具体的には、まず、地域間産業連関表の家計消費の地域構成比により、表1-6の消費額を品目ごとに地域に配分する。例えば、滋賀県内での食料品の消費額は2.8億円であるが、その供給地域は地域間産業連関表によれば、滋賀県分が32.4%である。残りの67.6%は、滋賀県外からの供給によるものであり、内訳は福井県が1.9%、京都府が10.4%、大阪府が18.7%、兵庫県が9.1%、奈良県が1.0%、和歌山県が0.1%、その他の地域が26.5%である。滋賀県の食料品の消費額2.8億円を上記の比率で各地域に配分し、これを各地域で生産された食料品への需要額として扱う。他の部門、地域についても同様の処理を行う。 以上は移入に関する調整であるが、地域間産業連関表の構造に基づけば、移入を取り除いた後の自地域産への需要には、実は輸入品が含まれている。そこで、上記のように移入の調整を行った後に、更に、輸入品を控除する作業を行う。

表1-7は、移入を調整した後の県別の消費額である。表頭が需要の発生地域、表側が財の供給地域をあらわす。表側は本来、県別・部門別に構成されるが、紙幅の都合により、部門の内訳は割愛する。表の見方を確認すると、例えば滋賀県内での消費支出は約58.4億円であるが、うち滋賀県産品への需要は約44.5億円であり、他は、県外で生産された産品への需要である。

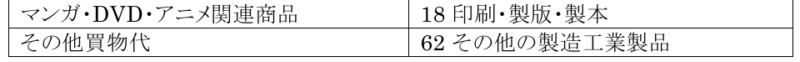

表1-8は、表1-7から更に輸入を控除したものである。輸入品は表1-7の自地域の交点(網掛けのセル)にのみ含まれているため、自地域の交点以外のセルの値は表1-7と同じである。

表1-8の最右列は、関西域内で発生した需要を集計したものであり、網掛けのセルが、経済波及の算出に使用する消費ベクトルとなる。紛らわしいが、これらはいずれも関西域内への訪日外国人による消費であることに注意されたい。例えば、「関西計」の列と福井県及びROK(その他地域)の行の交点にはそれぞれ約20億円と264億円が計上されている。これは関西各県内で行われた消費のうち、福井県により供給された財が20億円、その他の地域により供給されたのが264億円という意味である。この中には、福井県やその他の地域内への訪日外国人による消費額が含まれていないことを重ねて確認されたい。

表1-8の最右列の消費額は、実際には部門別に作成されている。これが、経済波及の算出に使用する需要ベクトルとなる。

2.経済波及の算出

(1) 生産者価格への変換

地域別・部門別に作成された消費ベクトルは、購入者価格によるものであり、これを生産者価格に変換する。具体的には、財部門について、全国表の情報から得られる商業マージン率、運賃率に基づき商業マージン、運賃分をはぎ取り、これを商業、運輸部門に計上する。ここで作成された生産者価格の消費ベクトルが、観光消費による県内生産への直接効果をあらわす。

(2) 一次波及効果

(1)の消費ベクトルをレオンチェフ逆行列に乗じて生産への波及額が算出される。この生産波及ベクトルに、産業連関表から得られる粗付加価値率を乗じて付加価値の波及額が算出される。同様に、就業係数(生産1単位に必要となる就業者の数)を乗じることで、雇用への波及が算出される。

ここで算出された経済波及は、初期の消費が直接的に生産、付加価値、雇用を誘発する直接効果とそれにより誘発された中間財への需要が生み出す間接効果から構成される。

(3) 家計消費への波及

生産の増加は労働投入の増加を通して所得の増加をもたらす。この所得増加により新たに発生した需要がもたらす経済波及のことを二次波及効果とよぶ。二次波及効果の算出手順は以下の通りである。

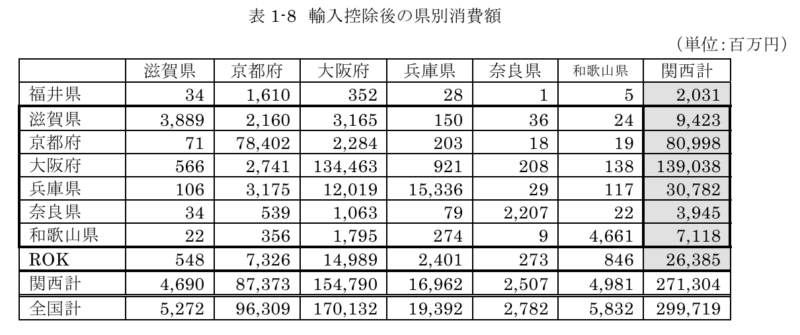

まず、直接効果を含む一次波及段階での生産の増加額に雇用者所得比率(生産額に対する雇用者所得の比率)を乗じて、雇用者所得の増加額を算出する。次に、県ごとに部門集計した雇用者所得に消費転換率を乗じて、消費の増加額を求める。消費転換率とは、消費にまわる所得の割合であり、平成25年の家計調査より県ごとに設定した。具体的には、家計調査の実収入に占める消費支出の割合を消費転換率として定義した(表2参照)。

巷間の分析では、消費転換率として平均消費性向、すなわち、可処分所得に対する消費の割合を用いる分析も散見される。ここで敢えて実収入を所得として採用したのは、雇用者所得には社会保険料の負担分などが含まれており、家計調査の項目でいえば、可処分所得より実収入の方がより雇用者所得に概念が近いという理由による。(可処分所得は実収入から租税、社会保険料などを控除した金額である。)なお、その他地域(ROK)の商品転換率には、全国の値を使用した。

以上の手順で求めた県ごとの消費の増加額を産業連関表の構成比で各部門に配分する。この際に、移入分の調整と輸入分の控除を1.で示したのと同様の手順で行う。ただし、1.では、非財部門への支出は全額が当該地域により提供されるサービスに向かうものとして扱ったが、二次波及では非財部門についてそのような先験的な想定は置いていない。二次波及における消費は必ずしも自県内での消費に限られるものではなく、例えば、所得の増えた家計が他県でレジャーをしたり飲食をしたりする(この場合は、サービスの移入に相当する)ことも考えられるからである。

このようにして作成した消費ベクトルを再びレオンチェフ逆行列に乗じて、二次波及効果が算出される。

3.訪日外国人の消費の関西経済への影響

表3-1に得られた結果をまとめておく。平成25年の関西への訪日外国人による消費の総額は約3,280億円(表1-7の全国計を集計)であり、うち、関西で生産される財・サービスへの需要が2,997億円(表1-8の全国計を集計)。このうち、関西内での需要は2,713億円であり、これが関西各府県への生産の直接効果となる。直接効果は大阪市の百貨店の年間売上高(7,460億円)の36%程度に相当する。関西の名目民間最終消費支出(45兆109 億円)の約0.6%に相当する。

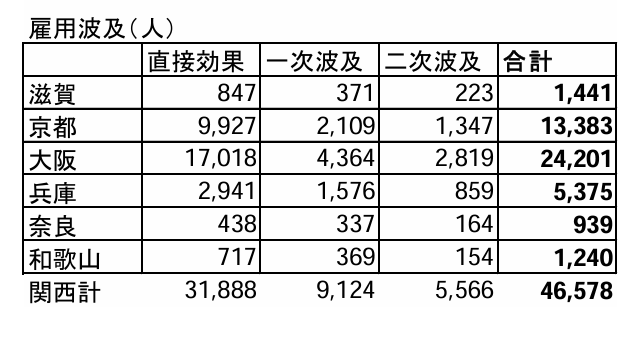

直接効果に一次波及と二次波及を加えた合計は、生産波及が4,845億円、付加価値波及が2,564億円、雇用波及が46,578人であった。

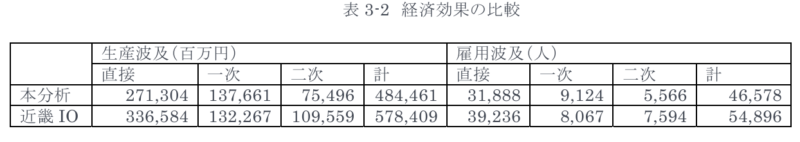

APIRでは(関西地域間産業連関表を用いた)本分析の前に近畿地域産業連関表(IO)を用いた試算を行っている。念のために両分析の比較を表3-2に示す。本分析による波及は近畿IOによる分析に比して小さく算出されている。その理由として考えられるものを以下に列記する。(1)近畿IOによる分析では、福井県を関西に含めているが本分析では含めていない。(2)近畿IOによる分析では、訪日外国人による自県内での消費の全額を自県産品への消費として扱っていた。これに対して本分析では、財部門については移入・輸入が存在することを前提とし、移入については消費を生産地域ごとに組み換え、輸入については控除している。このため、関西域外からの移入品分及び輸入品分だけ、直接効果は小さくなる。(3)近畿IOによる分析では、二次波及効果算出時の消費転換率として家計調査の平均消費性向を使用した。一方、本分析では、実収入に占める消費の割合を消費転換率として採用した。前者が0.76、後者が(全国平均で)0.61と、両者の値はかなりの開きがあり、このことが本分析における二次波及をより小さなものとしている。

4.関西成長戦略への含意

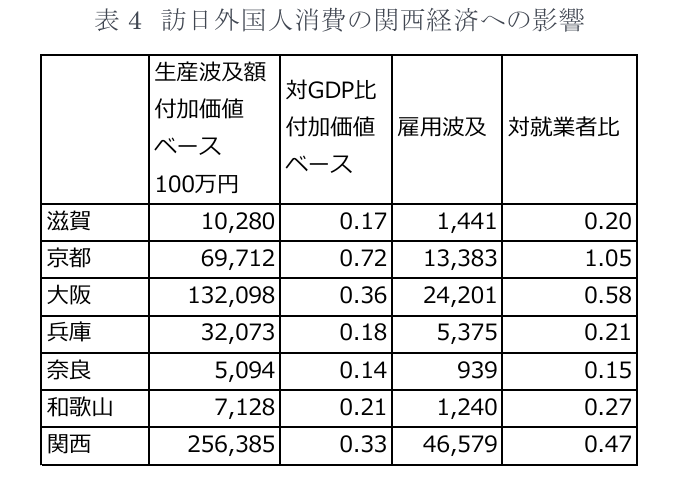

表3は平成25年(2013年)の訪日外国人消費の関西各府県への影響をみたものであるが、表4は同年度の関西各府県経済とのかかわりで訪日外国人消費の影響を評価したものである。ここでは関西各府県の2013年度の名目GRPや就業者数と比較して、訪日外国人消費がどの程度の各府県に影響を与えているかを見ている。

結果を見れば、関西全体の名目GRPを訪日外国人消費は0.33%程度引き上げたことになる。なお、2013年度の関西各府県のGRPは未公表であるため、ここではAPIRの早期推計を用いて試算している。インバウンド観光(訪日外国人消費)の関西各府県に与える影響は各府県で大きく異なることがわかる。京都府では0.72%、大阪府では0.36%それぞれ名目GRPを引き上げたが、奈良県では0.14%の貢献にとどまっている。京都府と奈良県では同じように多くの国宝や重要文化財などの観光資源を持っているが、観光資源の賦存量が同じように外国人誘致に繋がっていないことがわかる。

一方、雇用に対する影響をみると、訪日外国人の消費は京都府では就業者の1.05%、大阪府では0.58%をそれぞれ説明しているが、奈良県では0.15%にとどまっている。雇用についてもインバウンド観光の経済的効果は京都府と奈良県では大きく異なる。

よく知られているように京都や大阪と奈良との間でインバウンド観光の経済的効果に大きな差異があらわれる理由として、奈良県の宿泊施設の少なさから来る観光サービスの供給制約があげられる。この供給制約のため奈良県は観光客にとっては京都や大阪をベースとした通過県であり、その分経済効果が比較的小さく出ているといえよう。その意味では、奈良県が宿泊施設を充実させるとともに、観光ソフトインフラを充実させることが重要な戦略となる。個別各府県がこのようにハード及ぶソフトの観光インフラを充実させることにより、インバウンド観光の経済的効果を高める可能性があるといえよう。ただ、このような政策を個別各府県が同じように追求するのは効率的ではない。variety で diversity に富む関西圏では、京都を中心に外国人観光客の回遊性を高めることで全体としての経済効果の底上げを期待できるといえよう。表4はそのような含意を示している。