ABSTRACT

2013年8月、2020年のオリンピック開催地として「東京」が選ばれた。1990年代以降の五輪開催国への伊部運土に関しては、1つの法則性がみられる。開催決定年を含むそれ以前のトレンドを上回る観光客が長期間にわたって押し寄せていることである。

図ー1は、ロンドン五輪が開催された英国におけるインバウンド観光客数の推移をまとめたものである。五輪開催時の2012年では、開催決定の都市(2005年)を含むそれ以前の10年間のトレンドを大きく上回る数の観光客が英国に押し寄せているのが分かる。実は、こうした傾向は、1990年代以降のオリンピック開催国で起こっていたことが、2014年の観光白書でも指摘されている(スペイン(1992年開催))、オーストラリア(200年開催)、ギリシャ(2004年開催)、中国(2008年開催)、英国(2012年開催)について掲載されている。)

DETAIL

はじめに

2013年8月、2020年のオリンピック開催地として「東京」が選ばれた。1990年代以降の五輪開催国への伊部運土に関しては、1つの法則性がみられる。開催決定年を含むそれ以前のトレンドを上回る観光客が長期間にわたって押し寄せていることである。

図ー1は、ロンドン五輪が開催された英国におけるインバウンド観光客数の推移をまとめたものである。五輪開催時の2012年では、開催決定の都市(2005年)を含むそれ以前の10年間のトレンドを大きく上回る数の観光客が英国に押し寄せているのが分かる。実は、こうした傾向は、1990年代以降のオリンピック開催国で起こっていたことが、2014年の観光白書でも指摘されている(スペイン(1992年開催))、オーストラリア(200年開催)、ギリシャ(2004年開催)、中国(2008年開催)、英国(2012年開催)について掲載されている。)

こうしたオリンピックを起爆剤とした観光客の増加傾向は、観光産業におけるオリンピックブームと言えるものである。ロンドン五輪の場合、五輪開催後の2013年においても観光客の上振れ効果は持続していることが確認できる。このオリンピックブームは開催国として決定された年から、実際の五輪開催年までの間に持続するだけではなく、開催年以降もしばらく持続する。日本もすでに、この「オリンピックブーム」の中にあると言ってよい。

オリンピック開催に伴う経済的な恩恵は、その他の地域にも波及する。直接的な効果としては、東京から交通手段の利便性に優れた関西は、多くの観光客をひきつけるであろう。間接的な効果としては、オリンピック関連グッズ(テレビを含む)の消費支出が増加するであろう(APIR Commentary No.20 「Tokyo2020」by James Brady 参照) 。

都市づくりも大きく進むであろう。英国政府のまとめた報告書によれば、2004 年から2014 年までの経済効果を計測した結果、 公的サイドの経済効果は、付加価値ベースで、100億ポンドある。そのうち、40億ポンドは開催地ロンドンが享受しているが、残りの60億ポンドはロンドン以外の地域が享受しているのである。民間サイドでも 24 億ポンドの付加価値の内、17 億ポンドはロンドン以外の地方である。(2014 年度『関西経済白書』第5章2節 「2020東京オリンピックと関西経済」参照)

では、オリンピックブームにあった国々が、インバウンドを持続的に伸ばしていくためにどのような取り組みをしてきたのか、またどのような国から観光客が多く押し寄せているのか、を見てみることにしたい。こうした分析を行うことで、日本においては、①2020 年までに何が必要であるのか、②2020 以降の観光戦略と将来像を見据えて何が必要か、さらには、③開催地だけではなく地方もオリンピックを起爆剤とした恩恵を同時に享受することができるためには何が必要か、を考える出発点になるからである。本稿では、直近でオリンピックを開催した英国の例を取り上げることにする。

観光客はどこから来ているのか?

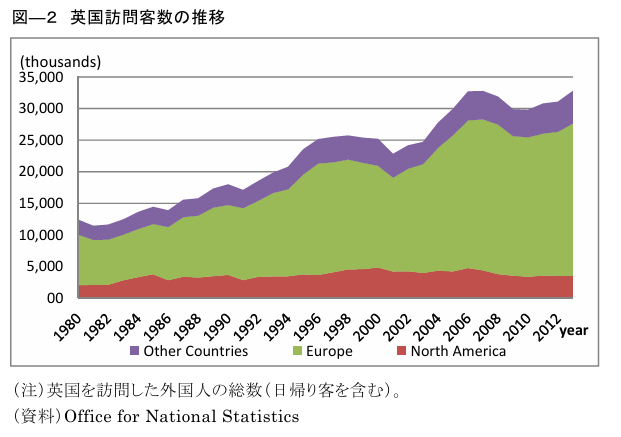

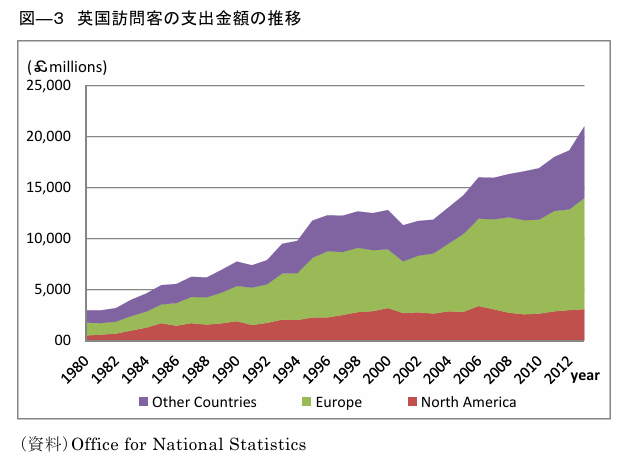

図―2は、1980 年から 2013 年までの英国訪問客数の推移を示したものである。北米とヨーロッパとその他地域からの3区分で示されてあるが、ヨーロッパからの訪問客の伸びが一番大きいことがわかる。1980 年から2013 年までの年率平均の訪問客数の伸び率は全体で3.0%なのであるが、その中でもヨーロッパが3.4%(北米 1.6%、その他地域2.4%)と最も高い伸び率である。支出額も同様である(図―3参照)。同じ期間の年率平均の伸び率は全体で6.1%なのであるが、欧州が 6.7%(北米 5.6%、その他地域 5.5%)と最も高い。つまり、英国の場合、近場の欧州諸国から多くの観光客が押し寄せ、多くのお金を英国で落としていったわけである。

このことが日本に示唆することは、訪日客の中でも中国人観光客をターゲットにした受け入れ態勢を整えることが必要ということである。日本への訪日客の多い国・地域としては、韓国(2,456 千人)、台湾(2,211 千人)、中国(1,315 千人)、アメリカ(799 千人)、香港(746千人)の順(日本政府観光局 2013年の訪日人数)であり、トップ5の国・地域のうち、3つを中華圏が占めている。同じ中華圏とはいえ、大陸からの中国人と台湾や香港からの観光客では、さまざまな違いがあることが知られている。こうしたタイプの異なる観光客への対応策は観光戦略上重要視されるべき課題である。

ロンドン五輪が「成功例」として取り上げられる理由

1980 年代オリンピックは、開催のためのインフラ整備のためにかかる投資額に比べ、回収できる利益は、投資額に見合わないとして敬遠されていた。しかし、ロンドン五輪は、費用をそれほど多くかけずに、絶大な効果をもたらした成功例として取り上げられる。特に、先に述べたように、ロンドン以外の地方のほうが、開催地ロンドンよりも多くの付加価値を享受したのには、地方ブランドを高めた秘訣があるにちがいないと考えられる。地方ブランドを高めたと考えられる具体的例を3つ挙げてみたい。(平成 26 年度『観光白書』(観光庁)参照)。

Ⅰ:海外からのジャーナリストへの情報提供場所(メディアセンターの設置)

メディアセンター(Media Center)とは、一言でいうと、海外から来たジャーナリストへの情報提供場所である。ロンドンのど真ん中、国会議事堂のあるウェストミンスター駅から徒歩5分のところに、ロンドンメディアセンター(LMC)は設置された。開催地だけではなく、地方の都市の魅力ある写真や動画も提供することで、英国の地方の魅力のPRにも役立った。

オリンピックの開催国となると、開催地の情報は数年前から世界中のメディアが関心を持つこことなる。海外の多くのテレビ局、ラジオ局、新聞社、雑誌社やフリーのジャーナリストまで、その国の文化や社会を取材しにやってくるわけであるが、彼らの「ストーリー作り」をサポートするため、必要なものをすべてそろえた施設を提供した。フリーのネット環境を整え、飲食ができる場所を備えた24時間利用可能な場所を提供し、単なるスポーツだけではなく、その国自体のPRを世界的に展開させるのに強力なサポート体制を整えた情報発信局である。メディア・センターを活用した情報発信戦略が始まったのは、2000 年のシドニー・オリンピックからで、ロンドンでも費用をかけずに英国を世界的にPRする方法を、シドニーから取りいれたわけである。

わが国でも、開催地東京以外の都市でも、さらに多くの観光客を引き付けるには、海外のジャーナリストを活用するのに越したことはない。関西であれば、現存する関西の観光案内所(大阪・京都・神戸・奈良)を充実させてメディア・センターを設置することを検討してはいかがであろうか。事実、英国の場合、海外から来たメディア関係者には、英国の観光施設などに無料、あるいは(最低 50%OFF)で利用できる権限を与えた。海外からのジャーナリストが取材したい観光資源がある地域であれば、例えば大阪のUSJや天王寺動物園、京都の清水寺や金閣寺などを無料(または半額)で観光できるバウチャー券を提供するなども検討に値するであろう。また、オリンピックの開催年、開催期間だけを PR の期間と考えないで、オリンピックブームが、閉幕後も何年も続くように戦略を立てる必要があろう。英国の場合、政府が英国文化を発信するための「GREATキャンペーン」を立ち上げ、現在も継続している。具体的には「Sport is GREAT」だけではなく、「Music is GREAT」、「Countryside is GREAT」などである。確かに, 英国の場合、音楽やスポーツは世界に誇れるような歴史もあるし、英国の田舎の風景はすばらしい。しかし、食べ物に関して言えば、必ずしもおいしいものがふんだんにあるとは言えない。それにもかかわらず、「Food is GREAT」もキャンペーンの1つとして存在し、現在も政府は英国の文化の1つとして情報発信しているのである。 2013年12月、「和食」がユネスコ世界無形文化遺産となった。食に関しては、日本こそ、世界に情報を発信する文化であろう。

例えば、英国にならって「NICEキャンペーン」を立ち上げ、「Food is NICE」などで日本文化を世界に向けて情報発信することも検討してみる価値はあろう。

Ⅱ:民間ボランテイアの活用(“Team London Ambassadors”)

「オリンピックを見に来たからには、観光もしたい」という観光客も大勢いる。そんな観光客の要望に応えるため、ロンドン市は、“Team London Ambassadors”というプログラムを発足させ、8000 人の市民ボランティアを採用し、教育したうえで、オリンピック期間中、街の案内役になってもらった。主要な観光地や駅などで、ブースが設置され、アンバサダーは観光客の質問に答えた。彼らは老若男女の幅ひろい層から採用されているが、厳しい試験と面接を数回クリアしており、“ロンドンの顔”としての自負を持っている。このプログラム(“Team London Ambassadors”)のウェブサイトは、オリンピック後も継続して、市民ボランティアを採用し(http://volunteerteam.london.gov.uk/#s)、マラソン大会や植林活動など各種のイベントを継続して行っており、ロンドンを中心とした活性化に役立っているのである。

日本でも、例えば、チーム・関西(大阪、京都、奈良、神戸)やチーム・東京という市民ボランティアを採用するプログラムを発足させてはいかがであろうか。マラソン大会など、各種のイベントにスポンサー(マラソンにがん協会、植林活動にスーパーや百貨店など)を参加してもらって、オリンピックの数年前から始め、オリンピックの後も継続していけば海外へのアピールにも役立つであろう。オリンピック前後に、イベント開催を強化する動きは、すでに関西で見られている(2014 年度『関西経済白書』第5章2節 「2020 東京オリンピックと関西経済」参照)。例えば、

2017 年 百舌鳥・古市古墳群 世界遺産指定

2019 年 ラグビーワールドカップ 関西から複数会場

2021 年 ワールドマスターズゲームズ 関西開催

2025 年 大阪万博

である。百舌鳥・古市古墳群は、ユネスコの世界遺産登録への取り組みを強化しており、大阪万博については今後検討する段階ではあるが、こうした持続的な取り組みが観光客の集客の武器となって、関西ブランドを高めることに役立つであろう。

Ⅲ:選手が去った後に残るもの(オリンピック・レガシー(遺産))の活用

ロンドン市長のボリス・ジョンソン(Boris Johnson)は、オリンピック後を見据えて、競技会場の新設を極力減らし、新設は全34会場のうち9会場と限定した。また、彼は、”London 2012 Olympic Legacy”プロジェクトを提唱した。これは、いままで誰も近づきたがらなかった荒れた地域を、ロンドンを代表する優良地域に一転させる、というプロジェクトである。具体的には、ストラットフォード駅周辺(イーストエンド:East Village London)を大規模再開発地域とし、このプロジェクトによって「オリンピック選手村は住宅地」になったのである。

そもそも、イーストエンドは、数百年前から移民が住む地域として知られ、文化のるつぼであるロンドンを象徴した場所であった。移民たちが持ち寄った独特で多様な文化を育んできたという歴史的側面をもつが、同時にあまり近づきたがらない地域であった。

こうした、オリンピック後の跡地が「負債」とならずに、「資産」となるような設計も重要であろう。これは、東京だけの問題ではなく、地方の開催都市も見習うべきであろう。

ロンドンの場合も、地元出身の走り幅跳び選手に広報活動をさせたのが功を奏したとも言われているが、現役のオリンピック選手を使って、「レガシー関西」や「レガシー東京」(オリンピック後を見据えて開発する地域)をアピールすることも検討に値するであろう。