ロシアのウクライナ侵攻から見えてきた関西経済の諸リスク

Abstract

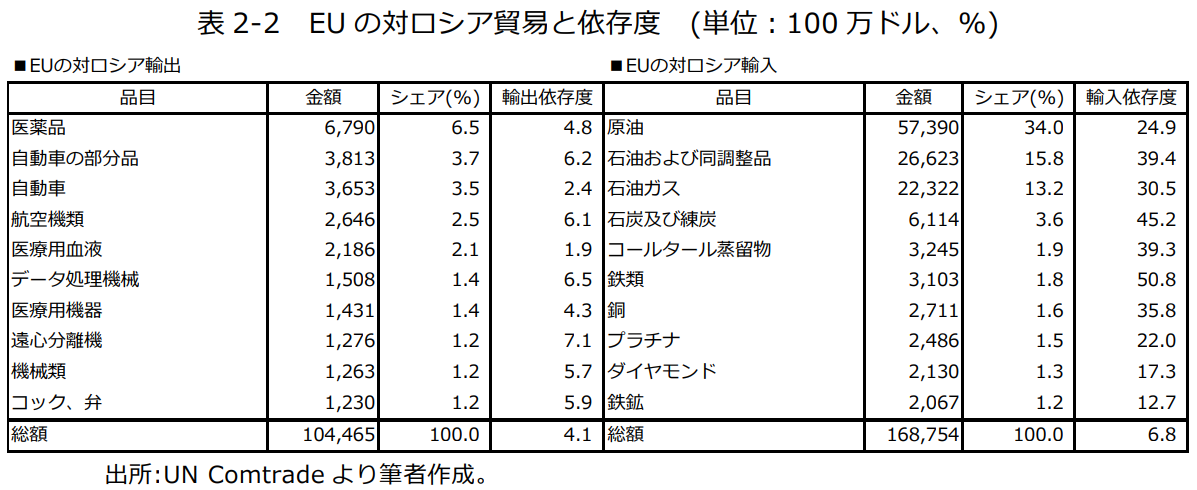

1. ロシアのウクライナ侵攻に伴う直接的な影響は、EU-ロシア間貿易に顕著にあらわれている。EUの対ロシア輸入シェアは国際的に見ても高いが、品目別にシェアをみれば、鉄類、石炭及び練炭、石油および同調整品等、エネルギー関連財の対ロシア依存度が極めて高い。

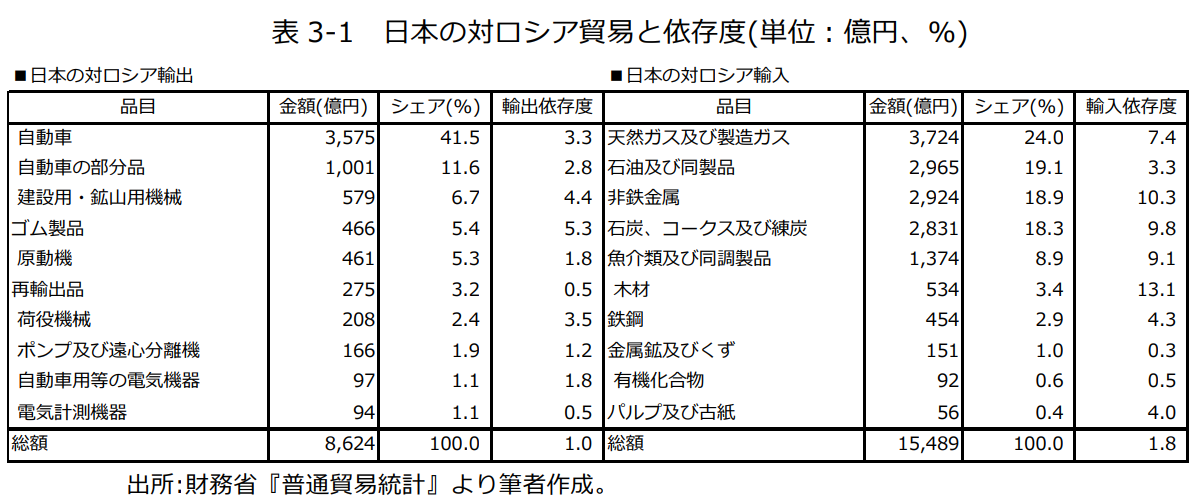

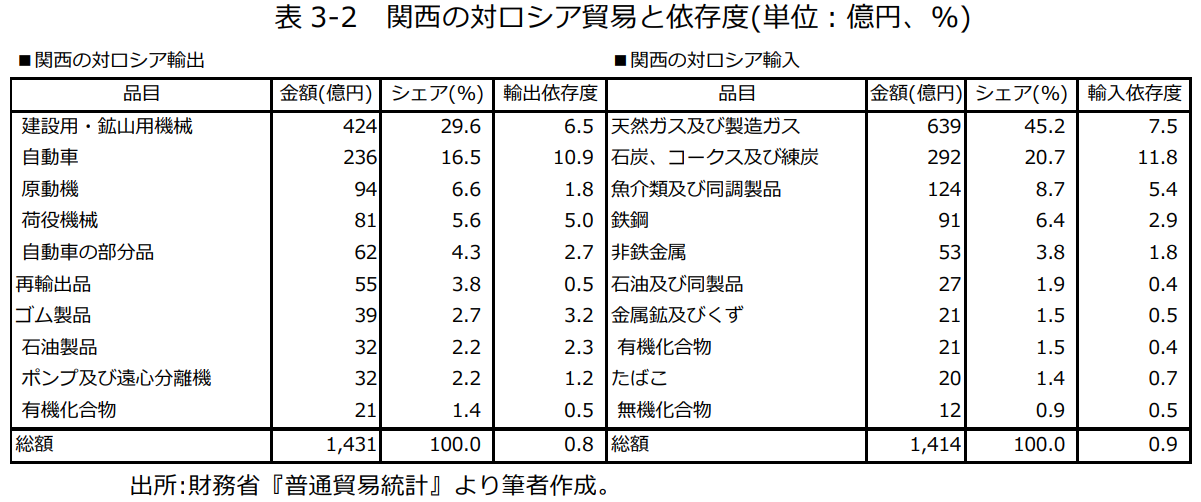

2. 一方、日本の対ロシア輸入シェアは米国とともに全体的には低いが、品目別にシェアをみると木材、非鉄金属、石炭や魚介類及び同調整品の依存度は相対的に高い。このため、これらの財の輸入停止は、建設業、エネルギー産業や飲食業に大きな影響を与えよう。関西の対ロシア輸入依存度では、石炭、コークス及び練炭、天然ガス及び製造ガス、魚介類及び同調整品が高く、なかでも、石炭、コークス及び練炭の依存度は日本全体より高くなっている。

3. 貿易相手国の個別財貿易シェアと全体の貿易シェアとの比較はサプライチェーンのリスク指標となる。これらを用いた直接的影響の分析に加え、間接的な影響把握が重要である。EU経済の減速は中国の対EU輸出の減速を通じて中国経済への下押し圧力となる。中国経済の減速は、対中貿易依存度の高い日本及び関西経済にとっては、逆風となる。

4. ロシアのウクライナ侵攻の経済的影響を考える場合、上述したように、直接的な影響と間接的な影響を併せてサプライチェーンの見直しを図るべきであろう。

5. インド太平洋経済枠組み(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity、以下IPEF)の議論がバイデン米国大統領訪日にあわせて展開された。この枠組みは関税交渉を含まないため、TPP11やRCEPのような貿易拡大による経済拡大効果は期待できないという議論もあるが、本分析が示唆するように日本のサプライチェーンの政策転換を促進することで成長の中長期的な課題解決への効果があると考えられる。

本文

はじめに

コロナ・パンデミックは世界経済の急速なグローバリゼーションの進展に伴う諸リスクに警鐘を鳴らし、それへの対応を促したが、2022年2月24日のロシアのウクライナ侵攻はその動きを決定的なものとした。

ロシアのウクライナ侵攻に対応して、米国、EU(NATO諸国)、及び日本を中心に即座にロシアに対して経済制裁を課した。ロシアもこれに報復し、侵攻が長期化しウクライナ情勢は一層悪化する中で、資源価格は高騰しインフレは加速した。原油価格高騰幅の大きさから、今回はこれまでの石油危機に匹敵する影響を企業や家計にもたらすことが危惧されている。一方、インフレの加速を阻止するために米国は金融政策を緊縮に転換したが、日本は金融緩和政策を維持する結果、大幅な円安・ドル高局面が出現している。このように、2022年の世界・日本経済にとって、(1)ゼロコロナ政策、(2)資源価格高騰、(3)円安進行が主要な先行きリスクとなっている。

本稿では、ウクライナ情勢の深刻化から見えてきた日本経済や関西経済が直面する潜在的なリスクを分析する。以下では、ロシアのウクライナ侵攻の影響をみるために、まず 1.においてロシアと世界の貿易関係を概観し、2.では各国・地域の対ロシア貿易の状況と貿易依存度を品目別に整理する。3.では日本と関西の対ロシア貿易状況と貿易依存度を品目別に把握する。またサプライチェーンの観点から日本経済や関西経済が直面する潜在的なリスクの分析を行う。おわりにでは、分析を整理し含意を述べる。

1. 貿易依存関係からみたロシアのウクライナ侵攻の経済的影響

2022年4月のIMF(2022b)のWEO(World Economic Outlook)によれば、世界経済の成長率は22年+3.6%と予測されているが、前回見通し(IMF(2022a))から-0.8%ポイントと大幅下方修正されている。この背景には、ゼロコロナ政策の影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻の影響が色濃く反映されている。侵攻に対して、米国、EU(NATO)、日本等の主要国はロシアに経済制裁を課し、ロシアは報復措置を行うという一連の連鎖の影響が世界経済減速に繋がっている。同予測ではロシア経済は-11.3%と2桁のマイナス成長、EU経済も+2.3%と大幅な減速(前回予測比-1.1%ポイント)が予測されている。

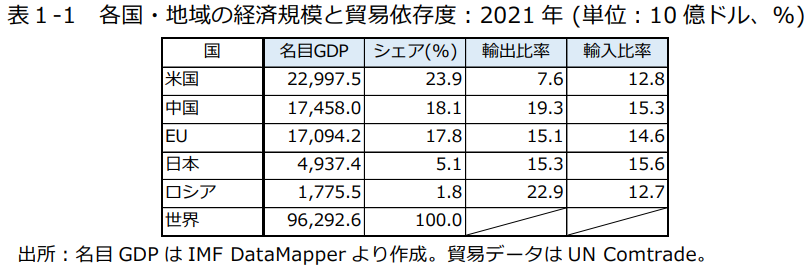

ロシアのウクライナ侵攻による影響は、商品市況、貿易、金融市場の経路を通じて出て来る。ここでは貿易関係に注目する。表1-1は関係する国・地域の経済規模と貿易依存度(輸出入比率)を示している。IMFのデータベース(DataMapper)によれば、2021年世界各国の名目GDP(世界GDPに占めるシェア)を降順にみれば、米国 23.0 兆ドル(23.9%)、中国17.5兆ドル(18.1%)、EU17.1兆ドル(17.8%)、日本4.9兆ドル(5.1%)、ロシア1.8兆ドル(1.8%)となっている。次に国・地域の輸出入額をそれぞれの名目 GDP で除した貿易依存度をみると、輸入は各国・地域とも 12~15%の範囲に収まっているが、輸出は 8~23%とその幅は広い。米国は輸出比率(7.6%)が低く、輸入比率(12.8%)が高いが、中国やロシアでは逆に輸出比率(19.3%、22.9%)が輸入比率(15.3%、12.7%)を大きく上回っている。中国は多くの製造業品の輸出で、ロシアはエネルギー関連商品の輸出でそれぞれの輸入額を上回り、貿易黒字を稼いでいることが分かる。一方、日本、EUは輸出比率(15.3%、15.1%)、輸入比率(14.6%、15.6%)ともに、バランスの取れたものとなっている。

表1-2は各国の貿易状況を国・地域別でみたものである(trade matrix)。各国・地域の対ロシア輸入シェアをみると、米国(1.0%)と日本(1.8%)は相対的に低いが、中国(2.9%)や EU(6.8%)は高い。次に各国・地域の対EU輸入シェアをみると、ロシア(39.8%)、米国(17.1%)、中国(11.5%)、日本(11.1%) となっている 。対中輸入シェアをみれば、 ロシア(29.9%)、日本(24.0%)、EU(22.3%)、米国(18.5%)の順となっている。また、対米輸入シェアをみると、EU(10.9%)、日本(10.7%)、中国(6.7%)、ロシア(2.8%)の順となっている。

表1-2 国・地域別の貿易シェア:2021年 (単位:%)

出所: UN Comtrade、財務省『普通貿易統計』から筆者計算。

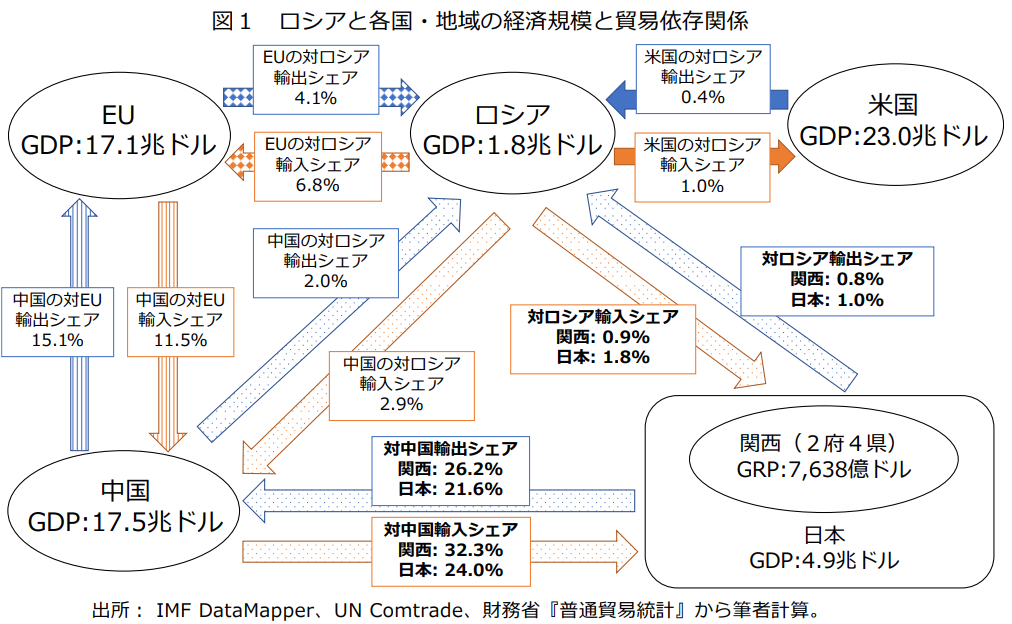

ロシアのウクライナ侵攻の直接的・間接的なインパクトを理解するために、表1-1、1-2及び参考図表(後掲)を用いて、図1を作成した。ロシアの経済規模はEUの10分の1程度である。EUは輸出総額(2兆5,756億ドル)のうち4.1%(1,045億ドル)がロシア向けである。EU輸入総額(2兆4,942億ドル)のうち6.8%(1,688億ドル)がロシアからである。

EUと中国の経済規模はほぼ同じである。貿易関係を見ると、中国の輸出総額(3兆2,991億ドル)に占める対EU輸出シェアは15.1%(4,981億ドル)、中国の輸入総額(2兆6,844億ドル)に占める対EU輸入シェアは11.5%(3,098億ドル)である。

日本の経済規模は中国の約 30%である。日本の輸出総額(7,571億ドル)に占める対中輸出シェアは 21.6%(1,639億ドル)、輸入総額(7,723億ドル)に占める対中輸入シェアは24.0%(1,857億ドル)である。関西貿易の対中輸出シェアは26.2%、対中輸入シェアは32.3%といずれも日本全体の対中シェアよりも高く、関西経済は高度に中国経済に依存しているのが特徴である。

今回のロシアのウクライナ侵攻に対する欧米諸国(NATO)及び日本の対ロシア経済制裁とロシアによるエネルギー関連財の報復により、EUの景気減速の可能性が高まった。図1が示すように、EUと中国の貿易関係は強く、EU経済の減速は対中輸入(中国の対EU輸出)の減速を通じて中国経済に下押し圧力となる。また、中国と日本の貿易関係は深く、特に関西経済の対中貿易依存度は高い。

このため、中国経済が減速すれば、対中輸出の減速を受けて関西経済の景気減速は不可避となろう。

加えて、今般の中国のゼロコロナ政策による対中輸出の減少は関西経済にとって更なる重荷となる。

日本の直接的な対ロシア貿易依存度は低いため、ウクライナ情勢の深刻化からくる(日ロ貿易を通した)直接的な影響は小さいが、ロシア→EU→中国→日本(関西)の強い貿易関係からくる間接的なインパクトは無視できない。

2. 各国の対ロシア貿易状況と依存度

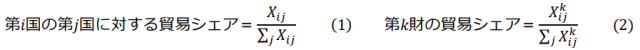

前項ではロシアのウクライナ侵攻の世界経済への影響経路を貿易面から明らかにした。本項では、主要国・地域の対ロシア貿易(輸出入額)の状況(2021年)を品目別(HSコード4桁の上位10品目)でみる。ここで、貿易シェアと、個別財の貿易シェアを以下のように定義する。

i は貿易当該国、j は貿易相手国

ここで、𝑋𝑖𝑗は第 i 国と第 j 国の貿易額、 𝑋𝑖𝑗

𝑘は財 k の第 i 国と第 j 国の貿易額を表す。

また、自国(i)の相手国(j)に対する貿易シェア(1)と個別財の貿易シェア(2)を比較することにより、当該国・地域の個別貿易財のリスク指標とした。相手国の貿易シェアが低くとも、個別財ベースで貿易シェアが高いケースが出てくる。このため、両指標を客観的に分析することが重要となる。今般のウクライナ情勢の悪化により、特定の財の供給が途絶した場合、当該国・地域の経済活動の停止につながり、安全保障上大きなリスクとなる。このリスク指標が高いほどサプライチェーンに負荷がかかるが、戦争状態だけでなく、災害やパンデミックが起こった場合でも同様である。

2-1. 米国の対ロシア貿易依存度:品目別

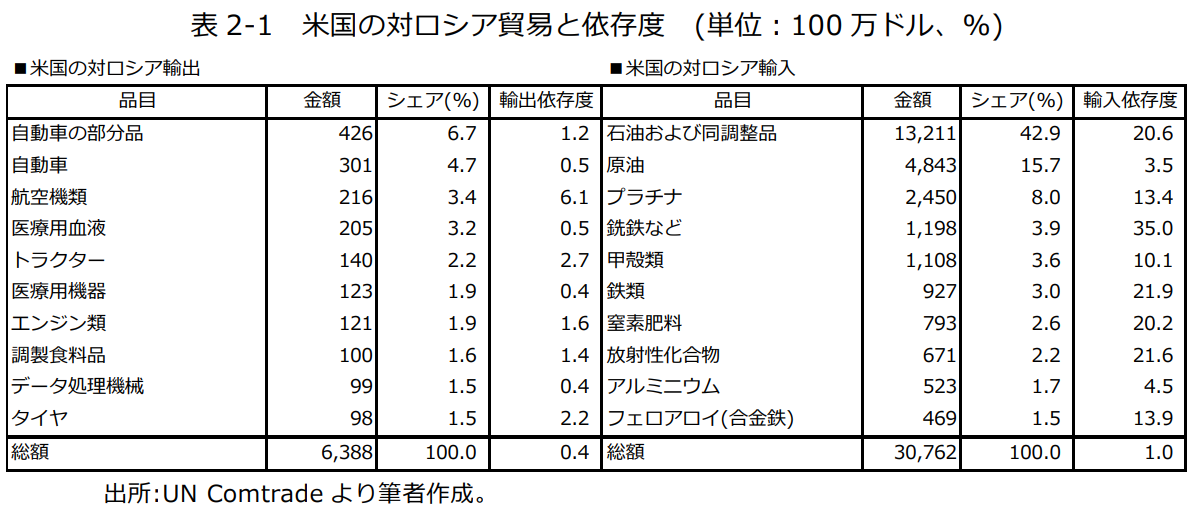

米国の対ロシア貿易概況をみれば、2021年において対ロシア輸出額は64億ドル、輸入額は308億ドルとなっている。米国の輸出入総額(輸出額:1兆7,531億ドル、輸入額:2兆9,330億ドル)に占めるシェアは、輸出が0.4%、輸入は1.0%程度となっており、米国の対ロ貿易依存度は高くない(表2-1)。

以下の表では、1列目に貿易金額上位10品目を示し、2列目にはその金額と総額、3列目に財別の貿易シェアと対ロシア貿易のシェア(総額ベース)を示す。最後に第4列では、上で定義された個別財の貿易シェア(2)と総額ベースのシェアが示されている。

米国の対ロシア輸出について、上位10品目をみれば、自動車の部分品(6.7%)、自動車(4.7%)、航空機類(3.4%)など輸送用機械が比較的高いシェアを占めている。一方、対ロシア輸入をみれば、石油及び同調整品(42.9%)が大部分を占める。次いで原油(15.7%)、プラチナ(8.0%)、銑鉄など(3.9%)、甲殻類(3.6%)と続く。エネルギー関係で対ロ輸入全体の6割となっていることが特徴である(表 2-1)。

米国の対ロシア輸出の上位10品目の依存度をみると、輸出総額の対ロシア依存度(0.4%)と比較して、高いのは航空機類(6.1%)である。一方、輸入総額の対ロシア依存度(1.0%)に比して、銑鉄など(35.0%)、鉄類(21.9%)、放射性化合物(21.6%)、石油および同調整品(20.6%)や窒素肥料(20.2%)の依存度が高い(表 2-1)。ただし、石油および同調性品の依存度は高いが、米国は原油生産については自国で供給可能であり、安全保障上問題はない。

2-2.EU の対ロシア貿易依存度:品目別

EUの対ロシア貿易概況をみれば、2021年において対ロシア輸出額は1,045 億ドル、輸入額は1,688億ドルとなっている。EUの輸出入総額(輸出額:2兆5,756億ドル、輸入額:2兆4,942億ドル)に占めるシェアは、輸出が4.1%、輸入は6.8%程度となっており、EUの対ロ貿易依存度は米国に比して比較的高い。

EU の対ロシア輸出について上位10品目をみれば、医薬品(6.5%)並びに自動車の部分品(3.7%)や自動車(3.5%)で 14%程度となっている。一方、EUの対ロシア輸入をみれば、原油(34.0%)、石油及び同調整品(15.8%)、石油ガス(13.2%)、石炭及び練炭(3.6%)と、エネルギー関連財が66.6%と非常に高い(表 2-2)。

EUの上位10品目の依存度をみると、輸出総額の対ロシア依存度(4.1%)と比較して、高いのは遠心分離機(7.1%)、データ処理機械(6.5%)、自動車の部分品(6.2%)などである。一方、輸入総額の依存度(6.8%)に比して、鉄類(50.8%)、石炭及び練炭(45.2%)、石油および同調整品(39.4%)等が高い(表 2-2)。原材料及びエネルギー関連財のロシア依存度が非常に高い。ウクライナ情勢の深刻化により、これら製品の輸入が大きく減少し、対ロシア依存度が高いがゆえにEU経済にとっては大きな痛手となっている。

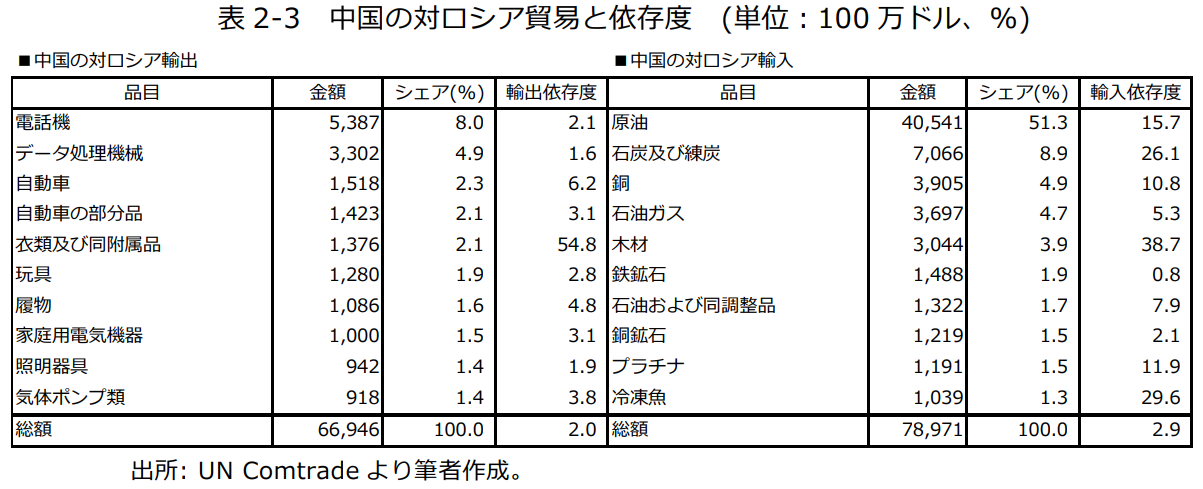

2-3.中国の対ロシア貿易依存度:品目別

中国の対ロシア貿易概況をみれば、2021年において対ロシア輸出額は669億ドル、輸入額は790億ドルとなっている。中国の輸出入総額(輸出額:3兆2,991億ドル、輸入額:2兆6,844億ドル)に占めるシェアは、輸出が2.0%、輸入は2.9%程度となっており、中国の対ロ貿易依存度はEUと比べれば低いが、米国や後に示す日本と比べれば高い。

中国の対ロシア輸出について上位10品目をみれば、電話機(8.0%)、データ処理機械(4.9%)が高い。一方、輸入をみれば、原油(51.3%)が圧倒的に高く、次いで石炭及び練炭(8.9%)等が続く(表2-3)。

中国の上位10品目のシェアをみると、輸出総額の対ロシア依存度(2.0%)と比較して、高いのは衣類及び同附属品等(54.8%)が圧倒的に高く、次いで自動車(6.2%)、履物(4.8%)と続く。一方、輸入総額の依存度(2.9%)に比して、木材(38.7%)、冷凍魚(29.6%)、石炭及び練炭(26.1%)や原油(15.7%)等が高い(表 2-3)。輸入市場としては、中国は原材料やエネルギーのロシア依存度が高いといえよう。

3. 日本と関西の対ロシア貿易状況と依存度

前項では主要国・地域の対ロシア貿易依存度を品目別にみた。本項では、財務省『普通貿易統計』を用いて日本及び関西の対ロシア貿易(輸出入)の状況を概況品別に見ていこう。

3-1. 日本の対ロシア貿易状況と依存度:品目別

日本の対ロシア貿易概況をみれば、2021年において対ロシア輸出額は8,624億円、輸入額は1兆5,489億円となっている。日本の輸出入総額(輸出額:83兆914億円、輸入額:84兆7,607億円)に占めるシェアは、輸出が1.0%、輸入は1.8%程度となっており、日本の対ロ貿易依存度は米国と同様高くない。

日本の対ロシア輸出について、上位10品目をみれば、自動車(41.5%)、自動車の部分品(11.6%)や建設用・鉱山用機械(6.7%)となっている。日本の対ロシア輸出市場では、自動車や自動車の部分品、原動機(車両用)が中心で、自動車関連物品で輸出全体の50%を超えている。輸入では、天然ガス及び製造ガス(24.0%)、石油及び同製品(19.1%)、非鉄金属(18.9%)、石炭、コークス及び練炭(18.3%)、魚介類及び同調整品(8.9%)や木材(3.4%)が上位となっており、エネルギー関連財、原料及び食料が中心といえる。

日本の対ロシア輸出の上位10品目の依存度をみると、輸出総額の対ロシア依存度(1.0%)と比較して、高いのはゴム製品(5.3%)や建設用・鉱山用機械(4.4%)が挙げられるが、対ロシア依存度は低いといえよう。一方、輸入総額の対ロシア依存度(1.8%)に比して、木材(13.1%)、非鉄金属(10.3%)、石炭(9.8%)や魚介類及び同調整品(9.1%)は高い。これらの輸入停止は建設業、エネルギー産業や飲食業に与える影響は大きいと考えられる。

3-2. 関西の対ロシア貿易状況と依存度:品目別

関西の対ロシア貿易概況をみれば、2021年において対ロシア輸出額は1,431億円、輸入額は1,414億円となっている。関西の輸出入総額(輸出額:18兆6,002億円、輸入額:15兆4,888億円)に占めるシェアは、輸出が0.8%、輸入は 0.9%程度となっており、日本全体と比較すると、関西の輸出シェアは同程度だが、輸入シェアは低いものとなっている。

次に上位10品目でみると、輸出は建設用・鉱山用機械(29.6%)がトップで、自動車(16.5%)、原動機(6.6%)、荷役機械(5.6%)や自動車の部分品(4.3%)が続く。一方、輸入をみれば、天然ガス及び製造ガス(45.2%)、石炭、コークス及び練炭(20.7%)、魚介類及び同調整品(8.7%)や鉄鋼(6.4%)が中心となっている。

関西の対ロシア輸出の上位10品目の依存度をみると、総額の対ロシア依存度(0.8%)と比較して、高いのは、自動車(10.9%)、建設用・鉱山用機械(6.5%)、荷役機械(5.0%)となっている。一方、関西の対ロシア輸入依存度をみると、輸入総額に占めるロシアの依存度(0.9%)と比較して、高いのは石炭、コークス及び練炭(11.8%)、天然ガス及び製造ガス(7.5%)、魚介類及び同調整品(5.4%)である。石炭、コークス及び練炭では関西は日本全体より高い依存度となっている。

おわりに

これまでの分析で明らかになったように、ロシアのウクライナ侵攻に伴う直接的な影響は、EU-ロシア間の貿易に顕著に出ている。EUの対ロシア輸入依存度を品目別でみれば(表2-2)、総額に比して、鉄類、石炭及び練炭、石油および同調整品等が高い。特にエネルギー関連財を中心にロシアへの依存度は非常に高い。今回のロシアのウクライナ侵攻に対する欧米諸国(NATO)及び日本の対ロシア経済制裁とロシアによるエネルギー関連財の報復により、EU経済は景気減速の可能性が高まってきている。ウクライナ情勢の深刻化は、EUに対ロシアエネルギー依存からの脱却を迫っているが、調整には時間がかかるため、EU経済にとっては当面、経済下押し圧力が働くことになる。一方、日本の対ロシア輸入依存度は米国とともに総額では低いが、品目別にみると木材、非鉄金属、石炭や魚介類及び同調整品は相対的に高い(表3-1)。このため、これらの財の輸入停止は、建設業、エネルギー産業や飲食業に大きな影響を与えよう。また関西経済の対ロシア輸入依存度は、石炭、コークス及び練炭、天然ガス及び製造ガス、魚介類及び同調整品が高く、なかでも、石炭、コークス及び練炭の依存度は日本全体よりも高くなっている(表3-2)。このように貿易相手国の個別財貿易シェアと全体の貿易シェアとの比較はサプライチェーンのリスク指標となる。

次にウクライナ情勢悪化に伴う、日本及び関西経済への間接的な影響を考えてみよう。その際、重要なのは図1で示したように、EUと中国の貿易依存度関係である。実際、EUと中国の貿易関係は強く、このためEU経済の減速は対中輸入(中国の対EU輸出)の減速を通じて中国経済に下押し圧力となる。また、中国経済の減速により、対中貿易依存度の高い日本及び関西経済にとっては、逆風となる。これらがウクライナ情勢深刻化の間接的な影響である。ロシアのウクライナ侵攻の経済的影響を考える場合、上述したように、直接的な影響と間接的な影響を併せて考慮すべきであろう。

2022年バイデン米国大統領の訪日に合わせて、IPEF発足の議論が展開された。関税交渉を含むTPP11やRCEPのような貿易拡大による経済拡大効果は期待できないという議論もあるが、むしろ日本の政策転換を促進することで、IPEFは中長期的な課題解決への効果があると考えられる。具体的には、IPEFは①貿易、②供給網(サプライチェーン)、③インフラ・脱炭素、④税・反汚職の4分野で構成されている。このうち、ウクライナ侵攻とコロナ禍は日本や関西の企業に供給網(サプライチェーン)の強化と見直しや脱炭素への積極的な取り組みを要請している。これまで効率を求めていた企業のグローバリゼーションは、中長期的には見直しを迫られており、持続可能な成長を目指す上でIPEFが示すような政策転換は重要である。アジア全体とのバランスをとり、21世紀の競争にともに勝つことができるために、日本や関西が何をすべきかを訴えているといえよう。