DMOのインバウンド誘客の取組とその効果(2) -マーケティング・マネジメントエリアに着目した分析:和歌山県の事例から-

Abstract

本稿では和歌山県の主要な観光地域づくり法人(以下、DMO)を取り上げ、『観光客動態調査報告書』や観光庁の『宿泊旅行統計調査』の個票データを基礎統計として用いて、マーケティング・マネジメントエリア(以下、マネジメントエリア)別にインバウンド誘客の取組とその成果を分析する。分析を整理し、得られた含意は以下のようにまとめられる。

1.和歌山県の外国人宿泊者比率をDMOのマネジメントエリア別にみれば、高野町では約5割程度となっている。田辺市熊野ツーリズムビューロー(以下、TKTB)地域では約9%程度となっている。また、白浜町では7~8%台で推移している。

2.外国人宿泊者を国籍別にみれば、(1)高野町は、欧米豪のシェアが3割強と高く、一方、アジア地域のシェアも1割程度を占めている。(2)TKTB地域では、東アジア地域のシェアが5割程度と高い。しかし、(3)TKTB地域の一部である「熊野古道」ルートに限定すれば、欧米豪のシェアが5割弱に大幅上昇。この背景にはTKTBの欧米豪に対する同ルートへの誘客効果がみられる。(4)白浜町は、東アジアをターゲット層としているため、そのシェアは7割超と高い。一方、欧米豪のシェアは拡大しているが、高野町やTKTB地域と比較すると小さい。

3.TKTB地域と熊野古道ルートの比較から、同ルートの起点旧田辺市、終点新宮市や那智勝浦町ではアジア地域のシェアが高い。これは白浜町からこれらへの地域へとアジア人が周遊している可能性が高く、一層の地域連携の高まりが周遊性を拡大させる可能性を示唆している。

4.持続可能な経営の観点からすれば、これまで多くのDMOでは、単価の高い欧米豪へとインバウンドターゲット層をシフトさせてきたが、コロナ禍でこの戦略が変更を迫られている。インバウンド需要が完全に消滅している現在では、回復を見据えこれまでの内外比率を見直すことが喫緊の課題となっている。

本文

はじめに

人口減少下の日本の成長産業として重要視される新たな観光業では、DMOにその中心的な役割を果たすことが期待されている。新たな観光業においては、どちらかと言えば、急速に伸びてきたインバウンドの誘客戦略に力点を置いてきたが、コロナ禍はそれに大きな反省を迫った。すなわち、コロナ禍後のフェーズを想定して、インバウンドのみならず国内を含めた観光産業全体の高付加価値化を目指すことが課題となっている。

我々は関西の各府県の主要な特徴あるDMOの活動を取り上げ、その成果(誘客効果)を紹介するとともに、基礎統計に基づき観光政策の効果の数量的分析と課題の抽出を意図している。本格的な観光政策の数量分析に進む前の段階として、まず京都府、和歌山県、奈良県の特徴ある DMO を取り上げ、政策分析の基礎的研究を予定している。基礎的研究シリーズの前回報告(Trend Watch No.76)では、京都府のDMOを取り上げ、インバウンド誘客の取組とその効果を分析するとともに、課題を抽出した。

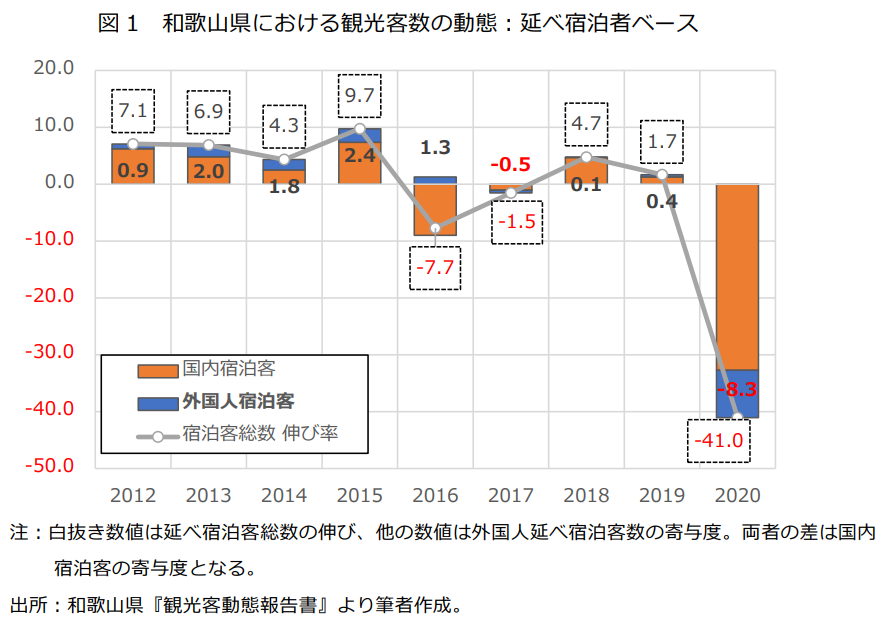

今回は、和歌山県の観光業(特徴あるDMO)を取り上げる。図1は最近の和歌山県における観光客の動態で、延べ宿泊者数の前年比伸び率とそれへの寄与度を国内客と訪日外客とに分けてみたものである。この間(2012~20年)で、延べ宿泊客総数の伸びが減少したのは、16年(-7.7%)、17年(-1.5%)、そして20年(-41.0%)の3年である。16年は、14年の消費増税による景気停滞の影響もあり国内客が大幅減少(-9.0%ポイント)したことに加え、訪日外客も前年(爆買い)の反動で伸びが減速した(15年:+2.4%ポイント→16年:+1.3%ポイント)。また20年には、コロナ禍の影響が大きく出ている。図が示すように、この間、国内景気(所得の変動)の影響を受け、国内宿泊客の全体への寄与度は大きく変動する一方で、訪日外客は一貫して全体の押し上げに寄与してきた(後掲参考図表1参照)。訪日外客が減少したのはコロナ禍の20年を除いて17年3のみである。和歌山県の外国人宿泊客の宿泊客総数に占める比率はこの間7%ポイント弱(12年:2.5%→19年:9.1%)と着実に上昇しているが、前回取り上げた京都府の25%ポイント(12年:14.2%→19年:39.1%)の上昇には及ばない。和歌山では国内客のシェアが京都府に比して依然高いことがわかる。以下では、このような特徴を持つ和歌山県観光業を対象に、観光政策の取組とDMOによる誘客効果分析を行う。

1. 和歌山県における観光施策の取組

アジア太平洋研究所(2021)で明らかにしたように、和歌山県では関西各府県に比して、観光行政を推進する人員体制及び予算規模が大きく、県が率先して県内にある各観光資源の宣伝を内外に行っている。また、DMOも各地域が持つ観光資源の魅力を外国人に訴求するために、海外への宣伝活動などを精力的に行っている。本節では、次節の分析の理解を容易にするために、まず和歌山県の観光施策の取組(1-1.)及び県内DMOの活動状況(1-2.と1-3.)を簡単に整理しておこう。

1-1. 和歌山県の観光行政の現状

和歌山県では、『和歌山県観光立県推進条例』を既に2010年に制定しており、それに基づき『和歌山県観光振興実施行動計画』を毎年策定し、観光行政を展開している。コロナ禍を受けて、新たに策定された最新の『和歌山県観光振興実施行動計画(観光振興アクションプログラム2021)』によれば、(1)安心・安全な観光地の形成、(2)「新たな旅のスタイル」の普及・促進、デジタル化の推進、(3)「蘇りの地、わかやま」キャンペーンの展開、(4)インバウンドの段階的回復に向けたプロモーション展開が主要施策の内容となっている。

うち、国内観光客誘客については、「蘇りの地、わかやま」キャンペーンを展開し、県内観光需要の喚起策を実施、コロナ禍からの観光産業の振興を行っている。また、県内の自然を活かした「水の国、わかやま」や太平洋岸自転車道と連携した「サイクリング王国わかやま」などの発信にも取り組んでいる。

インバウンド誘客については、アフターコロナに対応するように、アウトドア観光の推進や国立公園や南紀ジオパークと連携して誘客促進を行う予定である。ターゲット層としては、アジア、欧米豪と2つのカテゴリーを想定している。アジア向けでは「安全・安心」や「健康」、「アウトドア(屋外型)」、「サスティナビリティー(持続可能性)」をキーワードとした体験プログラムやツーリズムを、欧米豪向けでは世界遺産「高野山・熊野古道」などの歴史や伝統文化に加え、豊かな自然を生かした体験プログラムやガーデンツーリズムに取り組む予定である。

次項では、観光地域づくりを支えている DMO に注目し、その活動状況を示す。

1-2. 和歌山県内 DMO エリアの整理

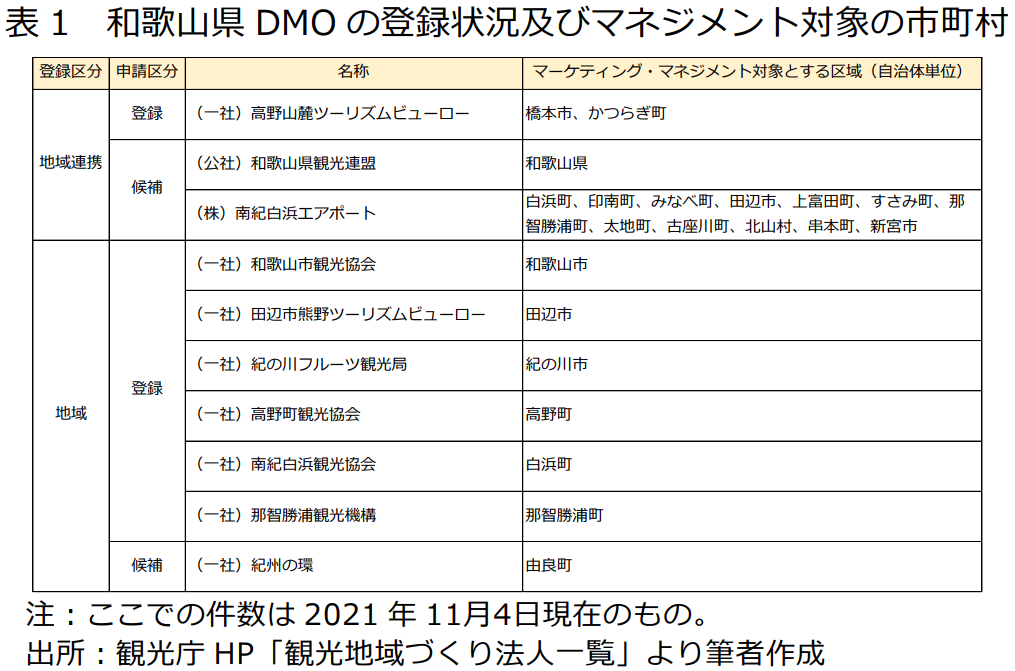

和歌山県では、2021年11月時点で登録DMOが7社(地域連携DMO:1社、地域DMO:6社)、候補DMOが3社(地域連携 DMO:2社、地域 DMO:1社)存在する(表1)。

和歌山県のDMOの特徴は、世界遺産の高野山や熊野古道など自然、歴史文化を背景に活動している高野町観光協会、TKTBや紀州の環がある。また、県内で生産している農産品や海産物など食文化を背景に活動している高野山麓ツーリズムビューロー、紀の川フルーツ観光局や那智勝浦観光機構がある。民間の空港運営会社を中核に周辺自治体と連携する DMOに南紀白浜エアポートがあり、活動の背景は様々である。なお、2021年11月に県内全体をマネジメントエリアとする和歌山県観光連盟が登録されている。

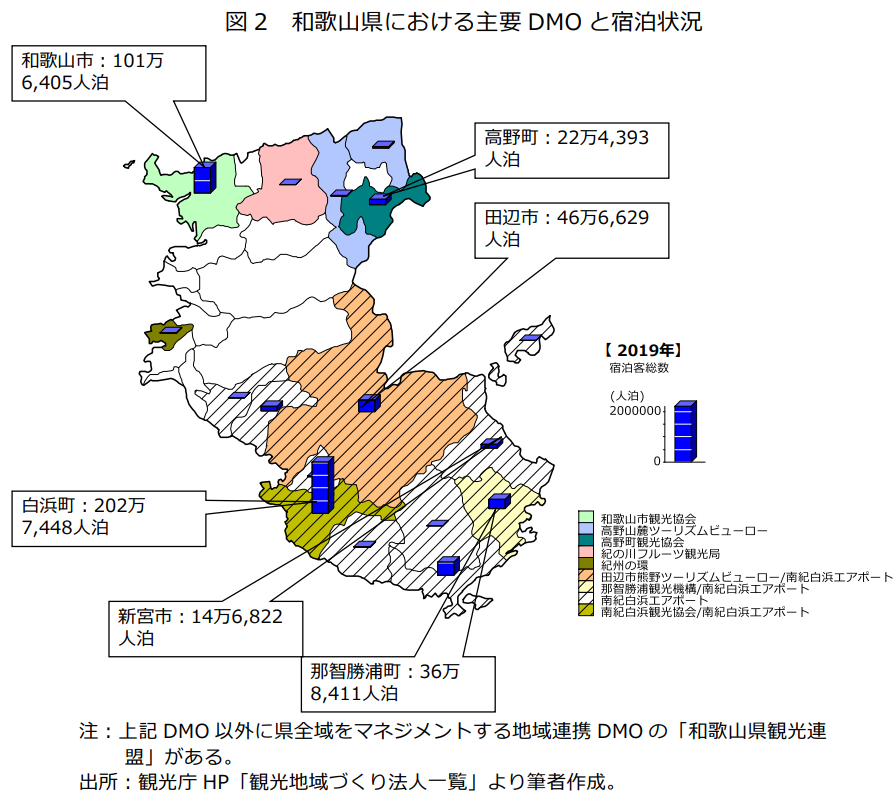

図1は表1で示した和歌山県のDMOから主要DMOを選び、そのマネジメントエリア内の宿泊状況(2019年)をみたものである。

宿泊客総数(550万人泊)をマネジメントエリア別・降順にみれば、南紀白浜観光協会や南紀白浜エアポートの白浜町では約203万人泊、和歌山市観光協会の和歌山市では約102万人泊、TKTBや南紀白浜エアポートの田辺市では約47万人泊、那智勝浦観光機構や南紀白浜エアポートの那智勝浦町では約37万人泊、高野町観光協会の高野町では約22万人泊、南紀白浜エアポートの新宮市では約15万人泊となっている。

次項ではここから分析対象エリアを、①高野山を有するエリア(高野町)、②熊野古道を有するエリア(田辺市、那智勝浦町、新宮市)、③白浜エリア(白浜町)に3つに絞る。具体的には、高野町観光協会、TKTB、南紀白浜観光協会といった特徴のある3つのDMOを取り上げる。

1-3. 和歌山県主要DMOの設立と活動状況

本項では、和歌山県の主要DMOの設立の経緯と活動状況を時系列に沿って整理し、各エリアの特徴を確認する。その際、各DMOの活動状況を①情報発信、②受入環境の整備、③観光資源の磨き上げといった観点から整理し、またターゲット層の特徴にも注目する。

【高野町観光協会】

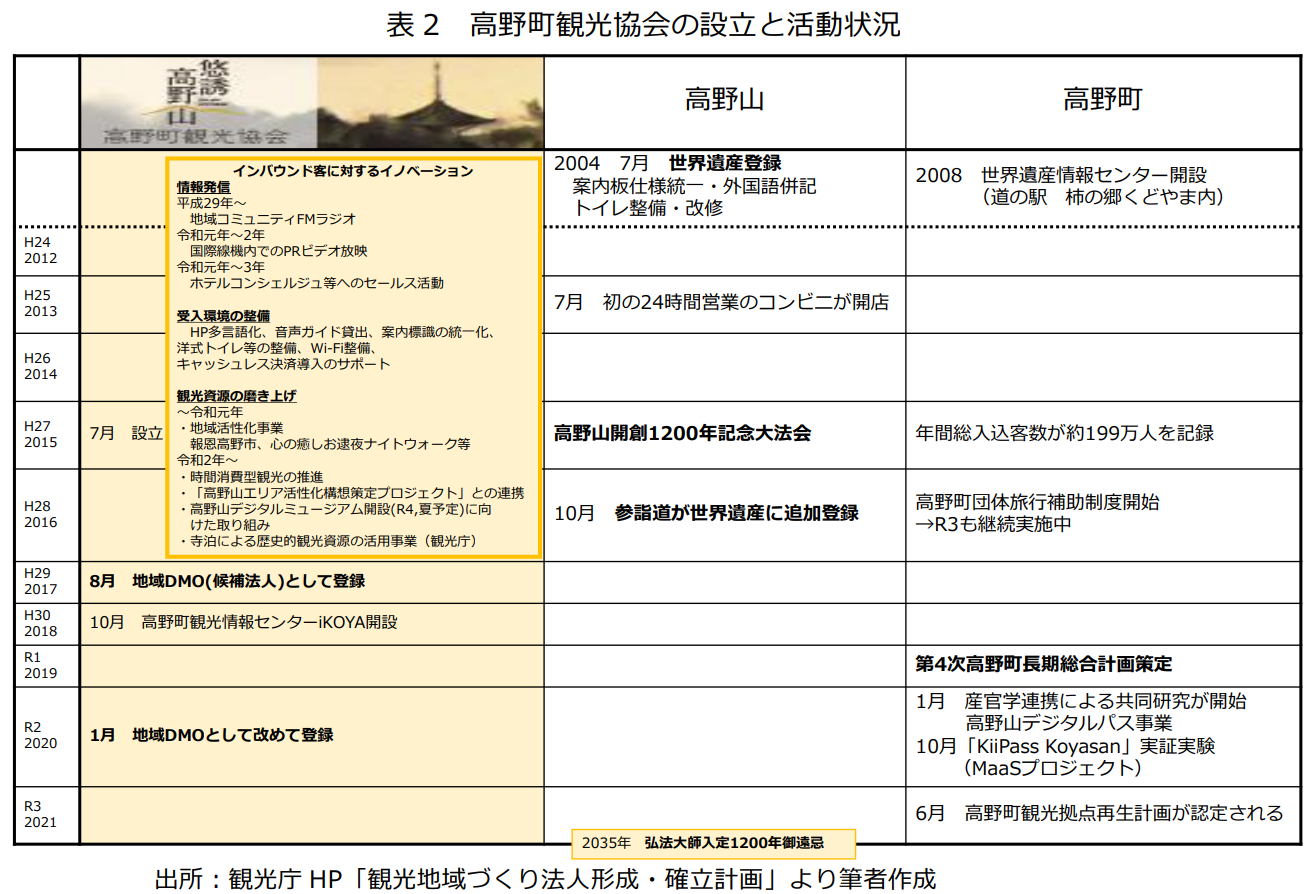

表2は世界遺産の高野山を中心に活動している高野町観光協会の活動状況を整理したものである。

高野町観光協会は2015年7月に設立、20年1月に地域DM として登録された。

これまで情報発信として地域コミュニティFMや国際線機内でのビデオ放映などを行い、受入環境の整備ではHPの多言語化やトイレの洋式化、キャッシュレス決済導入のサポートなどを行った。観光資源の磨き上げという点では、ナイトツーリズム、時間消費型観光の推進などを実施している。

また、22年夏に開業が予定されている高野山デジタルミュージアムのプロモーション活動も行っている。

【TKTB】

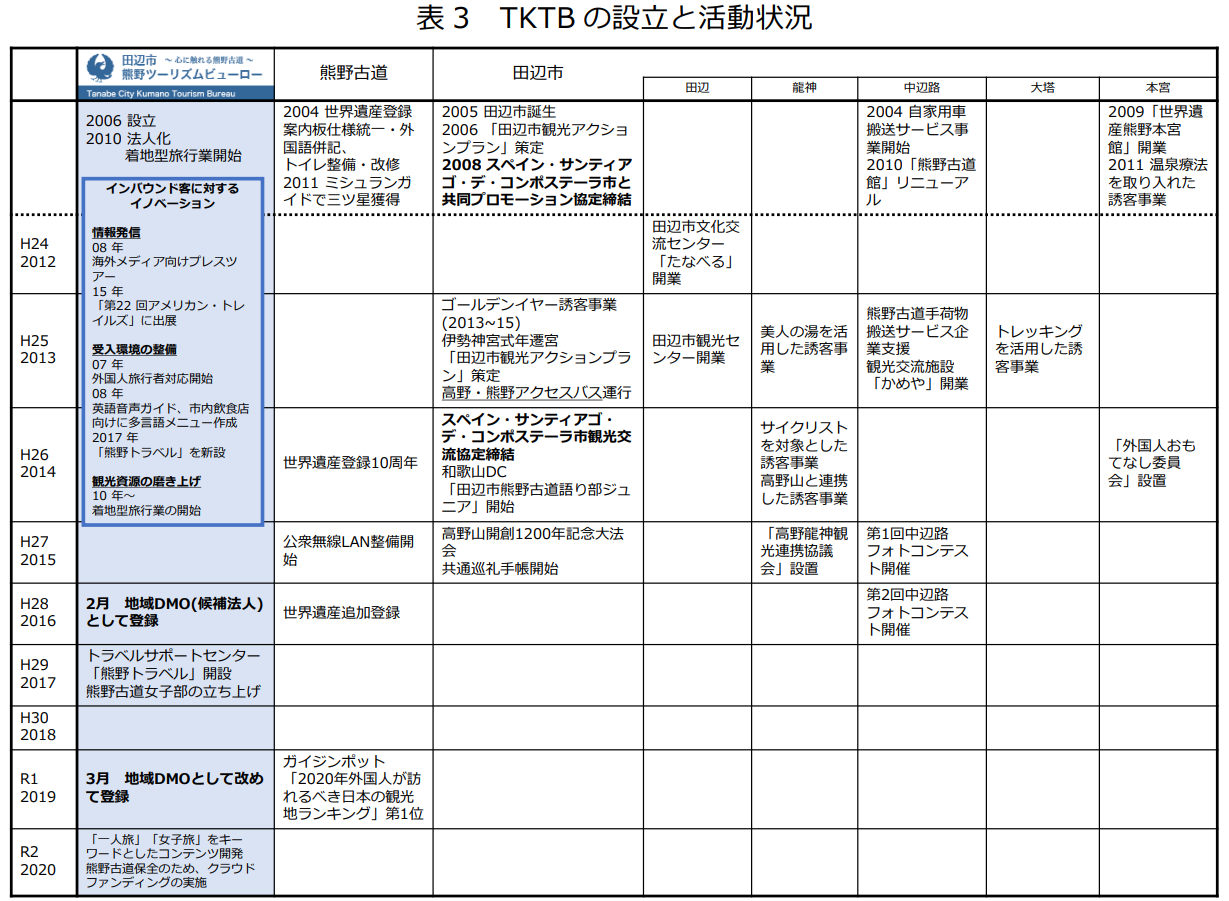

表3は世界遺産である熊野古道の保全や誘客に取組む TKTB の設立と活動状況を整理したものである。田辺市の合併7を契機に2006年に設立され、10年には法人化、旅行業登録を行い、着地型旅行業を開始した。19年3月に地域DMOとして登録され、21年度には観光庁から重点支援DMOとして選定されている。

これまで情報発信として2014年に田辺市とスペイン・サンティアゴ・デ・コンポステーラ市が観光交流協定を締結し、その後は共同プロモーションの実施や共通巡礼などを行いインバウンド客の誘客に成功している。また、受入環境の整備では、早くからインバウンド対策を実施しており、言語表現の統一化や自社で旅行業取引を行うことで、これまでに多くのインバウンド旅行客のデータを蓄積している。観光資源の磨き上げという点では、トラベルサポートセンター「熊野トラベル」の開設や熊野古道女子部の立ち上げ、「一人旅」「女子旅」をキーワードとしたコンテンツ開発を行っている。20年はコロナ禍で訪日外客が激減したことから、熊野古道の保全を目的に、クラウドファンディングを実施した。

出所:観光庁HP「観光地域づくり法人形成・確立計画」より筆者作成

【南紀白浜観光協会】

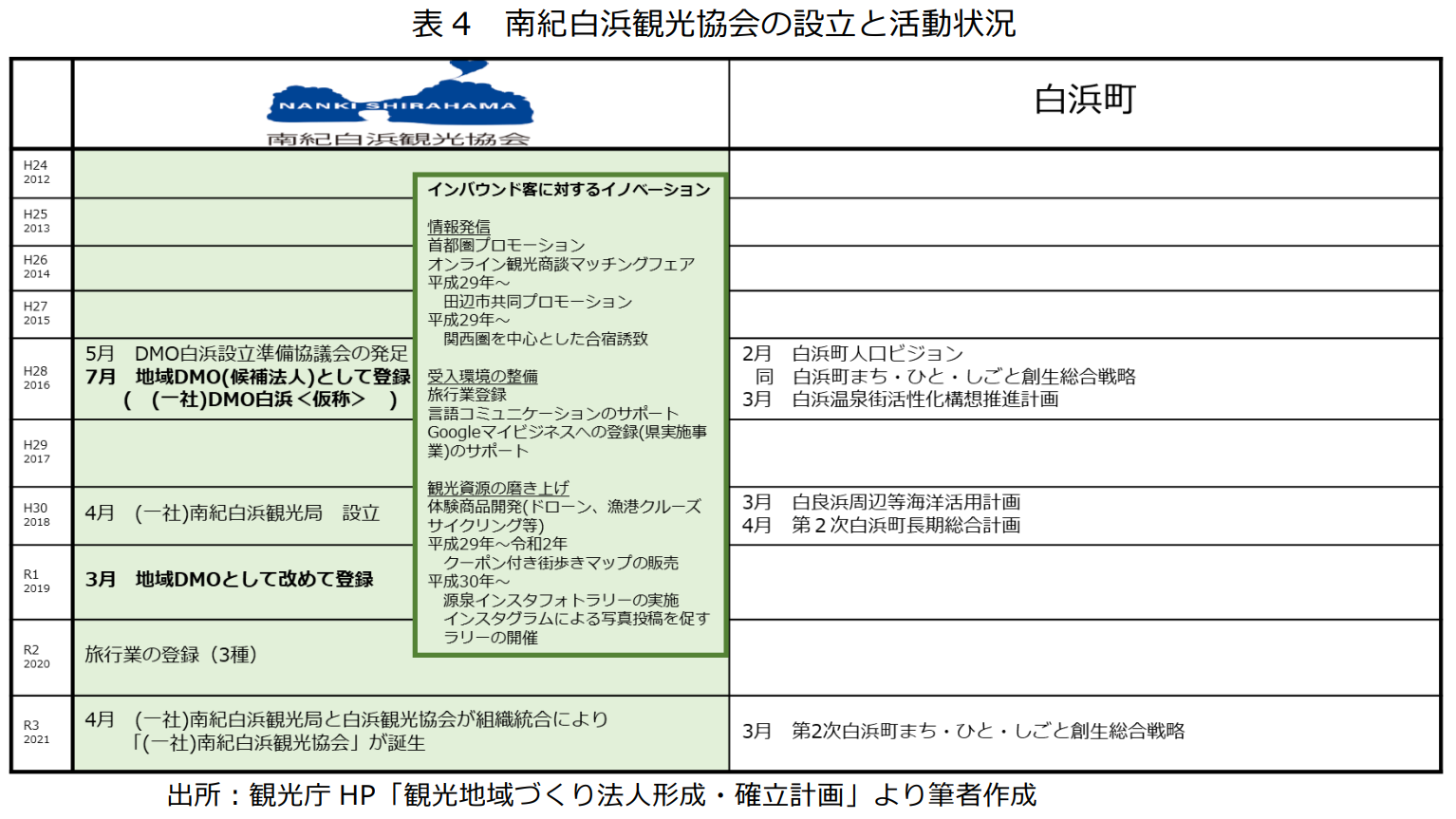

表4は南紀白浜観光協会の設立と活動状況を整理したものである。2016年5月にDMO白浜(仮称)設立準備協議会が発足し、7月に地域 DMO(候補法人)として登録された。18年4月に(一社)南紀白浜観光局が設立され、19年3月に地域DMOに登録された。また 21年4月に白浜観光協会との組織統合により(一社)南紀白浜観光協会が誕生した。

情報発信として、首都圏を中心としたプロモーションに取組み、2017年には田辺市との共同プロモーションや関西圏を中心とした合宿誘致事業を展開している。受入環境の整備という点では、20年に第3種旅行業を取得しており、自社での旅行商品の開発、販売を行っている。観光資源の磨き上げの点では、18年からインスタグラムによる写真投稿を促すフォトラリーを開催している。

【各DMOのターゲット層】

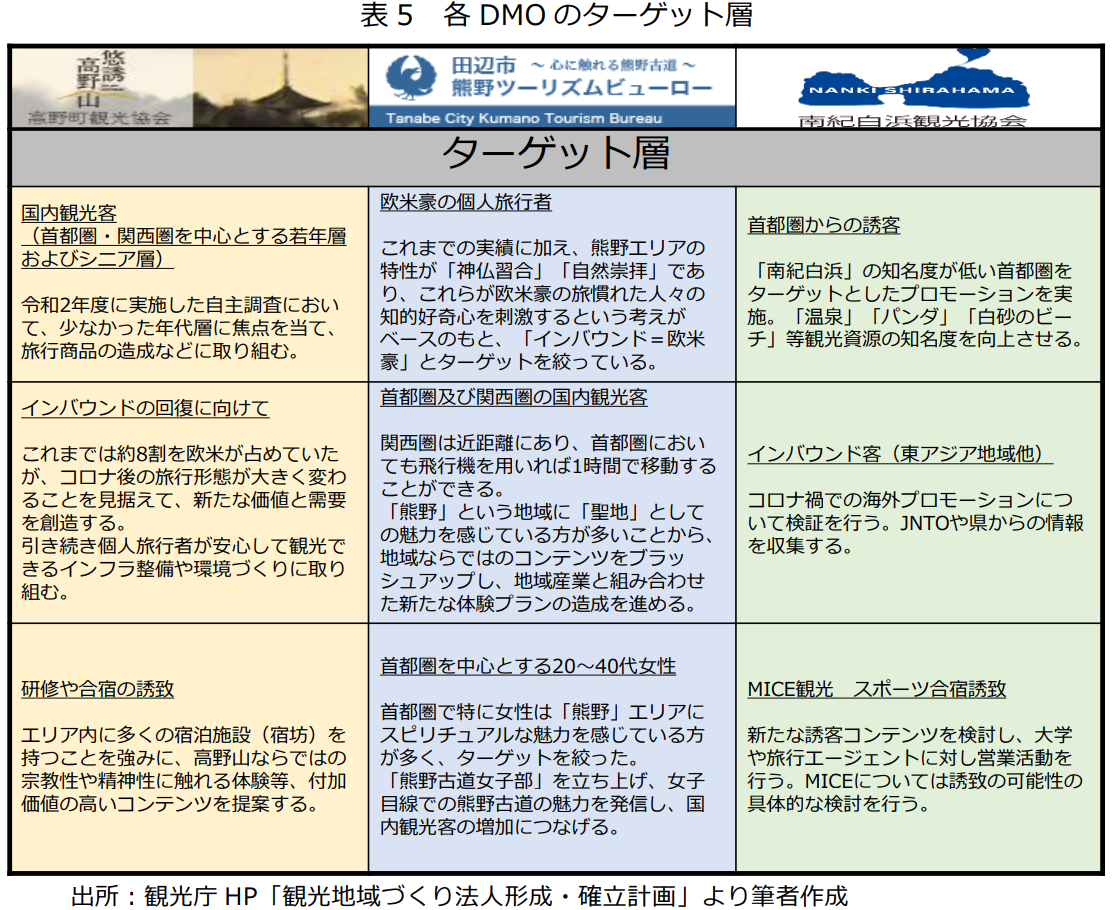

それぞれのDMOでは誘客ターゲット層を設定しており、それを整理したものが表5である。高野町観光協会では自主調査に基づき、国内観光客のうち特に若い世代をターゲットにしている。また、インバウンドではこれまで約8割が欧米地域であったが、今後の旅行形態が大きく変わることを見据え、新たな価値と需要を創造することとしている。

TKTBでは、これまでの実績から引き続き欧米豪をターゲットとするが、コロナ禍を受け国内観光客も重視している。特にアクセスの良さから首都圏及び関西圏に注目し、また首都圏の20~40代の女性に絞るなど、世代別に旅行商品を造成、プロモーションしている。

南紀白浜観光協会では、国内は首都圏を中心に知名度向上を図り、インバウンドはこれまでの実績から東アジア地域をターゲットとしている。

【市町村別の外国人シェア】

本節では各主要DMOに注目し、その設立と活動状況を整理した。次節では主要DMOの誘客分析を展開するが、本節の最後において、和歌山県の外国人宿泊者数の特徴を市町村別・国籍別に整理しておこう。

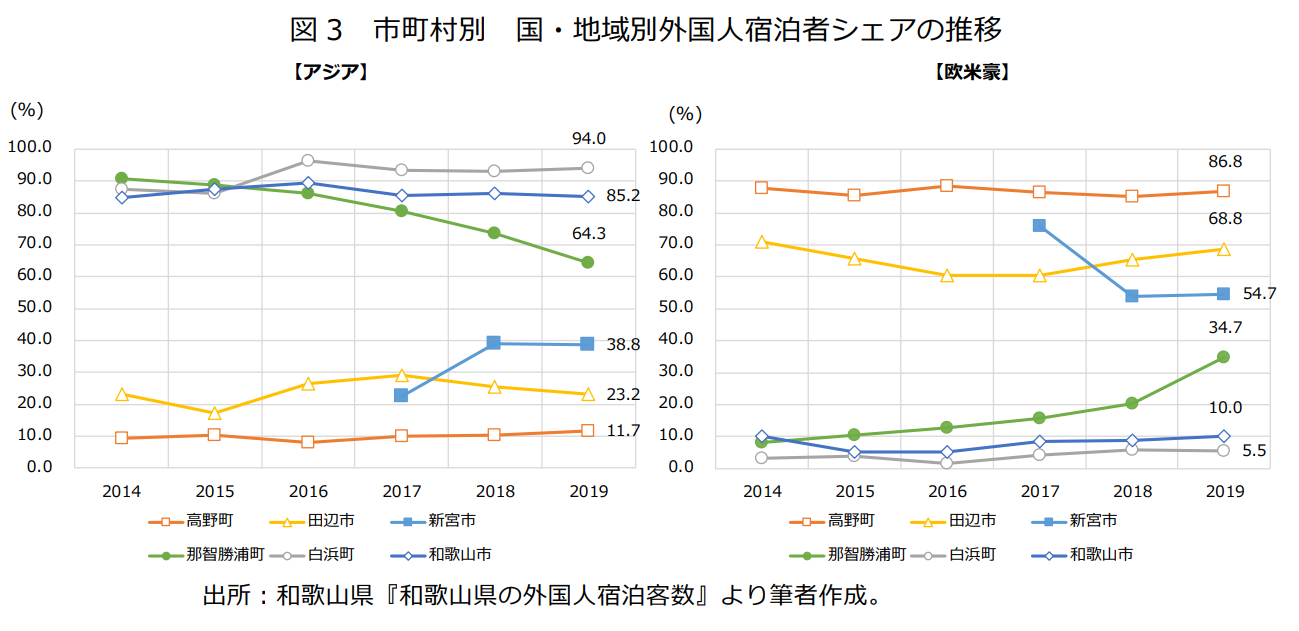

図3は2014年から19年のDMOエリア内の外国人宿泊者数の国・地域別シェアをみたものである。例えば、19年のアジアからの外客をみれば、白浜町(94.0%)が最も高く、また和歌山市(85.2%)、那智勝浦町(64.3%)も高いのが特徴的である。一方、田辺市(23.2%)や高野町(11.7%)では低い。欧米豪からの外客をみれば、高野町(86.8%)や田辺市(68.8%)のシェアが高いのに比して、和歌山市(10.0%)や白浜町(5.5%)は低い。また新宮市や那智勝浦町に注目すれば、熊野古道エリアであるため欧米豪(新宮市:54.7%、那智勝浦町:34.7%)のシェアが高いことに加え、白浜町と近接していることからアジア(新宮市:38.8%、那智勝浦町:64.3%)が高いことも特徴的である。

このように各DMOが取り組んでいる施策の影響もあり、各市町村によってシェアに違いがあらわれていると考えられる。

2. 和歌山県主要DMOのエリア別特徴と誘客効果分析

2-1.使用する基礎統計

本節では前節で取り上げた主要DMOについて、和歌山県『観光客動態調査報告書』に加え観光庁『宿泊旅行統計調査』の個票データ8という2つの基礎統計を用いて分析を行う。前者のデータからは、国内旅行者数や外国人宿泊者数のみならず、各市町村における宿泊施設数、宿泊施設のタイプや宿泊客の収容力といったなどが把握可能である。後者のデータでは、前者で把握できないより詳細な国籍別の外国人宿泊者の情報が利用できる。2つの統計を合わせて利用することで新たな特徴が見えてくる。

2-2. 『観光客動態調査報告書』からみた主要DMOのエリア別特徴

【宿泊施設数】

本項では『観光客動態調査報告書』を用いて、和歌山県全体の宿泊施設数や各主要DMOがマネジメントエリアとしている市町村の宿泊施設をタイプ別にみることで各エリアの特徴を明らかにする。また、各エリアの宿泊収容人数も確認する。

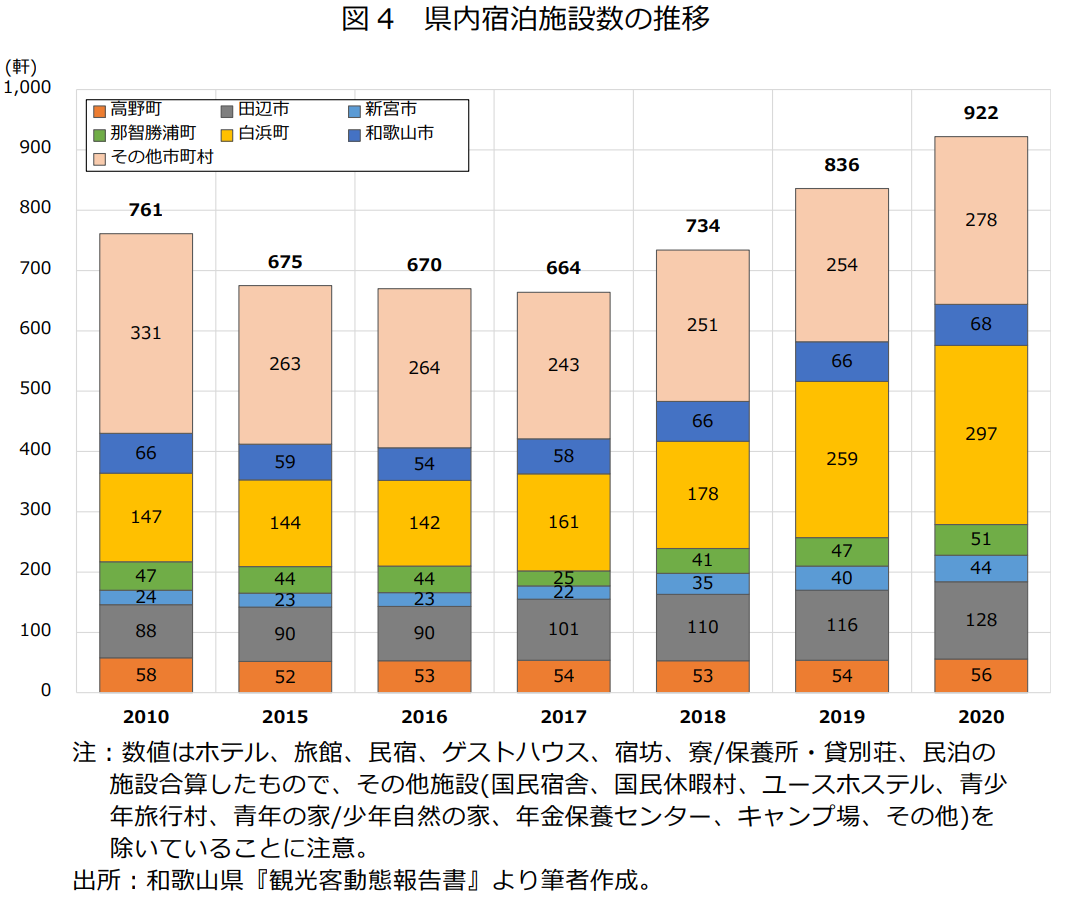

図4は和歌山県の主な宿泊施設数の推移を市町村別にみたものである。図が示すように、県全体の施設数は2010年の761軒から17年には664軒へと減少した後、18年以降増加傾向を示し、20年には922軒となっている。

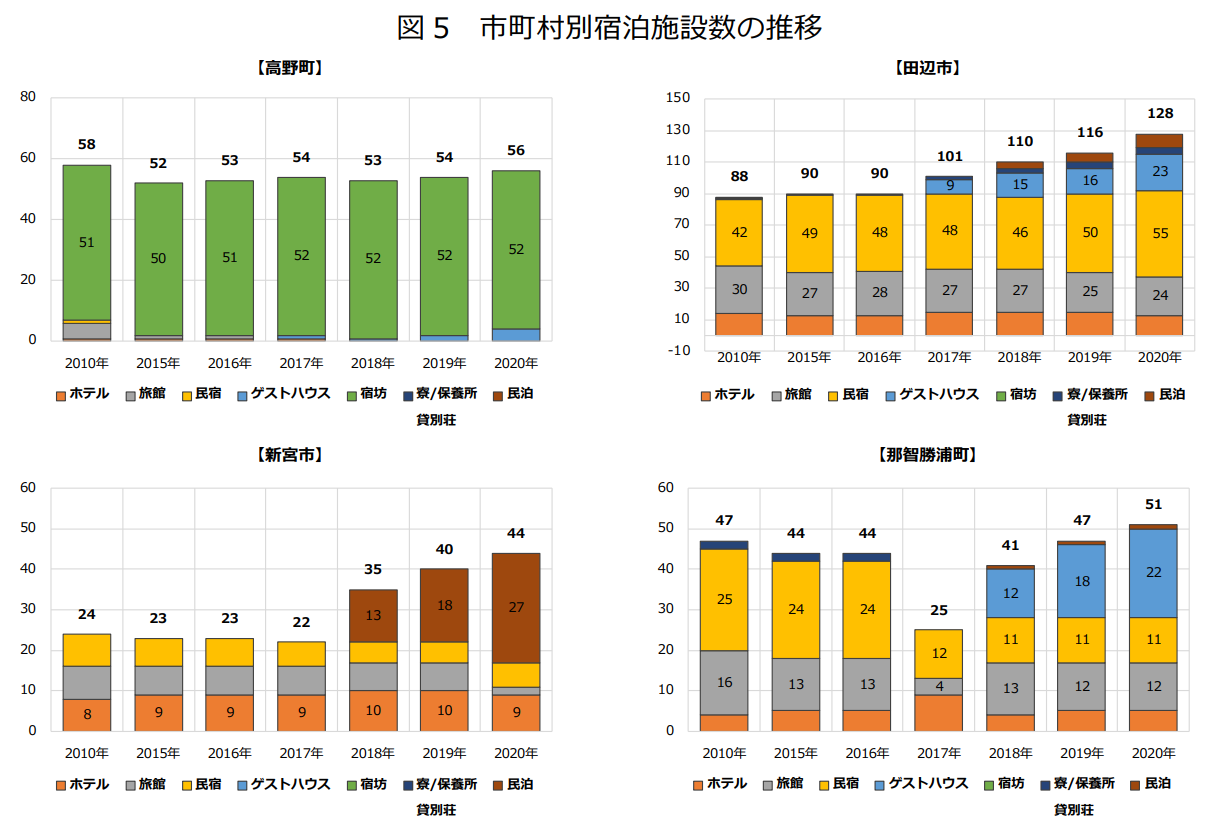

次に図5ではDMOのマネジメントエリアとなる市町村に所在している宿泊施設をタイプ別に分けて推移をみたものである。各市町村の特徴は以下の通りである。

<高野町>

宿泊施設数は2010年の58軒から20年は56軒と微減しているものの、ほぼ横ばいで推移している。

また宿泊施設のタイプをみれば、宿坊のシェアが2010年:87.9%から20年:92.9%と圧倒的であり、ホテルや旅館などの宿泊施設はほとんど見られない。

<田辺市>

宿泊施設数は2010年の88軒から増加傾向を示し、20年には128軒と1.5倍増加している。

宿泊施設のタイプをみれば、民宿が最も多い(10年:42軒→20年:55軒)。次いで、旅館が多いが、10年の30軒から20年には24軒と幾分減少している。一方、ゲストハウスが17年の9軒から20年には23軒と約2.6倍増加している。

<新宮市>

宿泊施設数は2010年の24軒から20年には44軒と1.8倍増加している。

宿泊施設のタイプをみれば、ホテル、旅館、民宿がほぼ同水準で推移している一方で、近年は民泊が増加しており(18年:13軒→20年27軒)、20年には市全体に占めるシェアが 61.4%まで上昇している。

<那智勝浦町>

宿泊施設数は2010年の47軒から20年には51軒と微増している。

宿泊施設のタイプをみれば、民宿が2010年の25軒から 20年には11軒まで減少している一方で、18年以降ゲストハウスが増加しており(18年:12軒→20年22軒)、20年には町全体に占めるシェアが43.1%まで上昇している。

<白浜町>

宿泊施設数は2010年の 147軒から着実に増加しており、特に18年(178軒)から20年(297軒)にかけて急増している。

宿泊施設のタイプをみれば、総じて民宿が多いものの、近年では民泊が急増しており(18 年:14軒→19年:96軒→20年:141軒)、町全体の施設数を押し上げている。また、国内有数の観光地ということもあり、保養所、貸別荘などが他エリアに比して多いことが特徴である。

<和歌山市>

宿泊施設は2010年の66軒から20年には6 軒とほぼ横ばいで推移している。

宿泊施設のタイプをみれば、旅館が2010年の37軒から20年に14軒まで減少している一方でホテル(10年:20軒→20年29軒)が幾分増加している。また、ゲストハウス(17年:6軒→20年9軒)や民泊(18年:4軒→20年:9軒)も増加している。

最後に各市町村の宿泊施設の県内シェアを整理しておく。白浜町(2010年:19.3%→20年:32.2%)、田辺市(10年:11.6%→20年:13.9%)、新宮市(10年:3.2%→20年:4.8%)はいずれも上昇しており、2市町で県全体の 46.1%を占めている。一方、その他市町村(10年:43.5%→20年:30.2%)、和歌山市(10年:8.7%→20年:7.4%)、高野町(10年:7.6%→20年:6.1%)、那智勝浦町(10年:6.2%→20年:5.5%)はいずれも低下している。

【宿泊施設収容力】

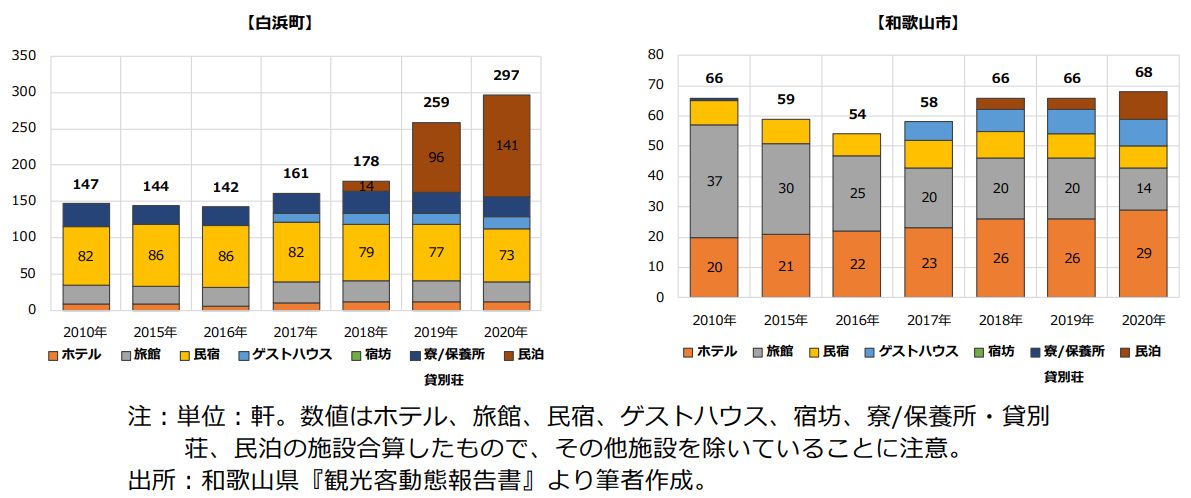

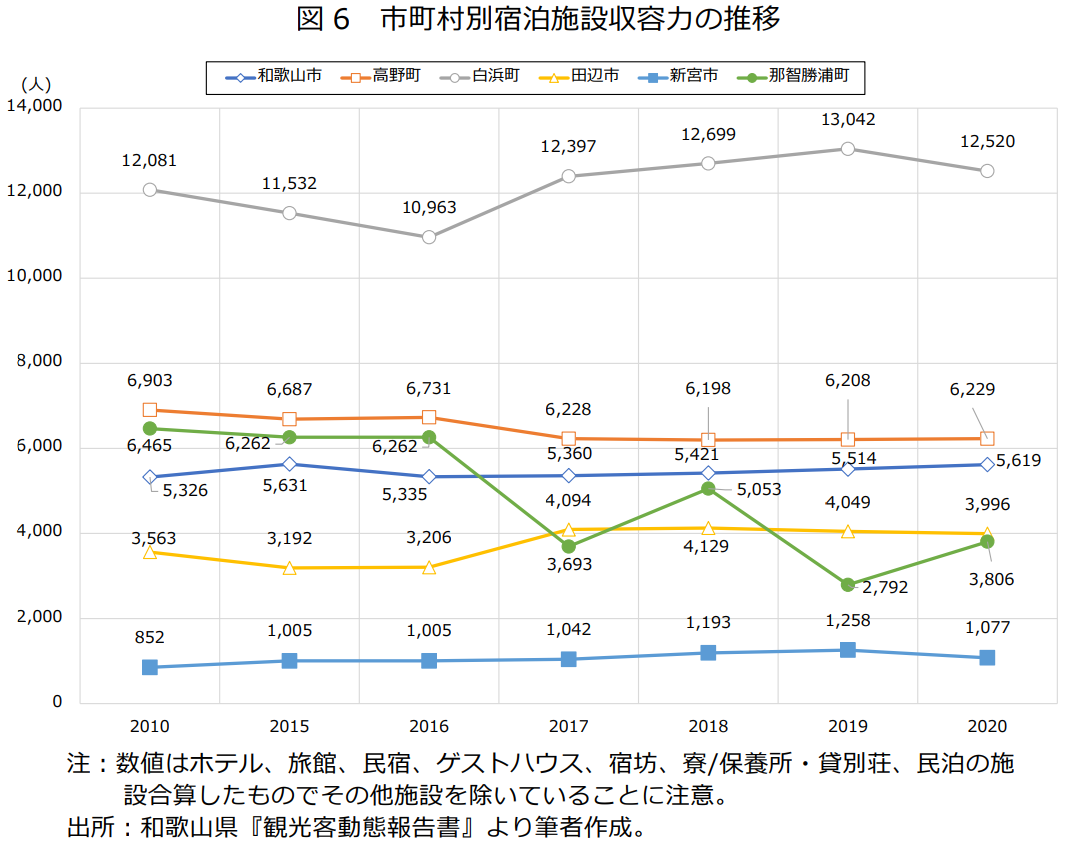

図6は上述した宿泊施設の収容力を市町村別に示したものである。まず全体の特徴を述べたのち、各市町の特徴をみてみよう。

<全体の特徴>

2010年から20年間の推移をみれば、白浜町(10年:12,081人→20年:12,520人)、和歌山市(10年:5,326人→20年:5,619人)、田辺市(10年:3,563人→20年:3,996人)や新宮市(10年:852人→20年:1,077人)はいずれも増加している。一方で、高野町(10年:6,903人→20年:6,229人)や那智勝浦町(10年:6,465人→20 年:3,806人)は減少していることがわかる。

<高野町>

施設の収容力をみれば、2010年の6,903人から減少傾向となり18年には6,198人まで減少している。19年には6,208人へと増加に転じ、20年には 6,229 人となったが、10年の水準を下回っている。減少要因としては、宿坊の収容力の減少が大きく、10年の6,779人から17年に6,185人へ減少して以降、横ばいで推移している(後掲参考図表4参照)。

<田辺市>

施設の収容力をみれば、2010年の3,563人から15年には3,192人へ減少したものの、16年以降は増加傾向で推移している。増加要因としては、ホテルの増加が大きく、10年の602人から足下20年には1,188人と約2倍増加している。また、近年ではゲストハウスも増えており、17年の109人から20年は221人へと着実に増加している(後掲参考図表4参照)。

<新宮市>

施設の収容力をみれば、2010年の852人から増加傾向で推移し、20年には1,077人まで増加し

ている。増加要因としては、ホテルと民泊の増加が大きく影響しており、特に民泊は18年の90人

から足下20年には198人まで増加している(後掲参考図表4参照)。

<那智勝浦町>

施設の収容力をみれば、2010年の6,465人から減少傾向となり、20年には3,806人となっている。減少要因としては、旅館の減少が大きく、10年の5,763人から20年には3,108人まで減少している(後掲参考図 4参照)。

<白浜町>

施設の収容力をみれば、2010年の12,081人から16年の10,963人へ減少した後、17年以降再び増加傾向を示し、足下の20年は12,520人となっている。うち、ホテルの収容力が10年の1,475人から20年には2,436人まで増加し、民泊も18年の219人から20年は1,105人まで増加している(後掲参考図表4参照)。

<和歌山市>

施設の収容力をみれば、2010年の5,326人から増加傾向で推移し、足下20年は5,619人まで増加している。うち、ホテルの収容力が10年の2,455人から20年に3,971人まで増加している(後掲参考図表4参照)。

2-3. 『宿泊旅行統計調査』個票データからみた主要DMOのエリア別特徴

【宿泊者数、外国人宿泊者比率】

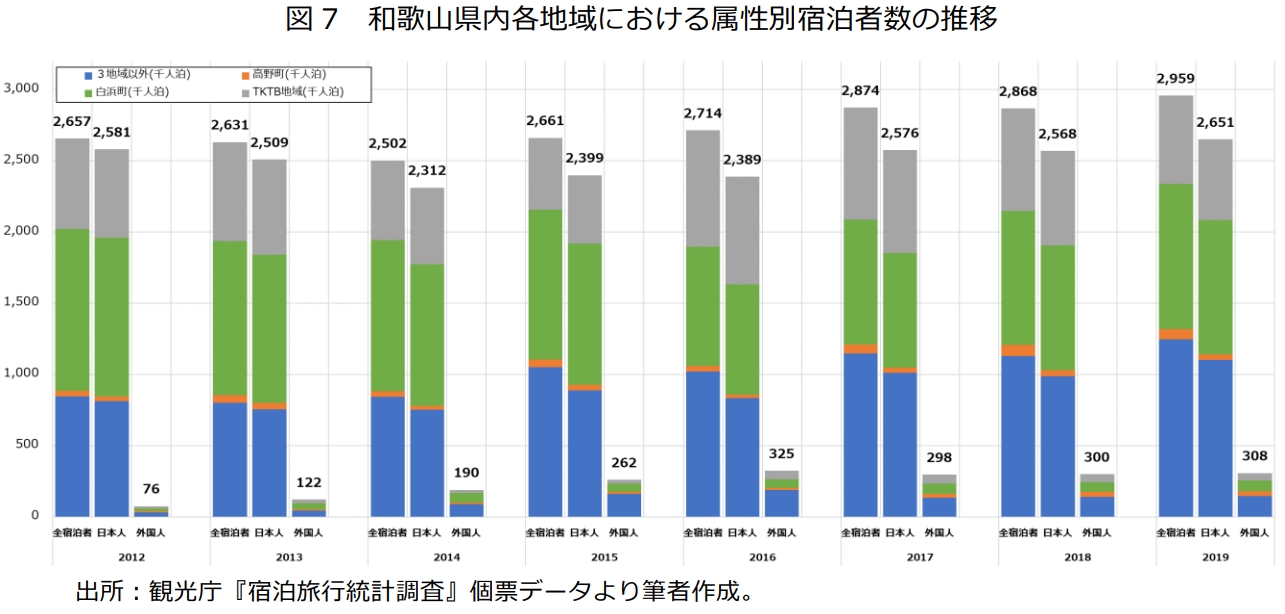

ここでは和歌山県内における宿泊者数の推移(2012~19年)を、宿泊者属性別及び地域別にみていく(図7及び参考図表5)。

全宿泊者数は2012年の2,657千人泊から14年の2,502千人泊に減少するも、好調なインバウンドの影響もあり反転に転じ、以降着実に増加し、19年には2,959千人泊となっている。

うち、日本人宿泊者数についても同様の傾向となっているが、2013~14年は2年連続で減少している。14年の消費増税の影響が大きい。15年以降は、増減を繰り返し、均してみれば微増にとどまる。

一方、外国人宿泊者数は急速に伸び、2016年に325千人泊とピークを迎える。以降、伸びは減速するものの、高水準を維持している。結果、12年と比較して19年は約4倍に拡大している(後掲参考図表5参照)。

2019年の宿泊者数を地域別にみると、白浜町(全宿泊者:101万7千人泊:日本人:94万3千人泊、外国人:7万4千人泊)が最も多く、次いでTKTB 地域(全宿泊者:62万 1千人泊:日本人:56万8千人泊、外国人:5万3千人泊)、高野町(全宿泊者:7万4千人泊:日本人:3万9千人泊、外国人:3万5千人泊)の順となる。

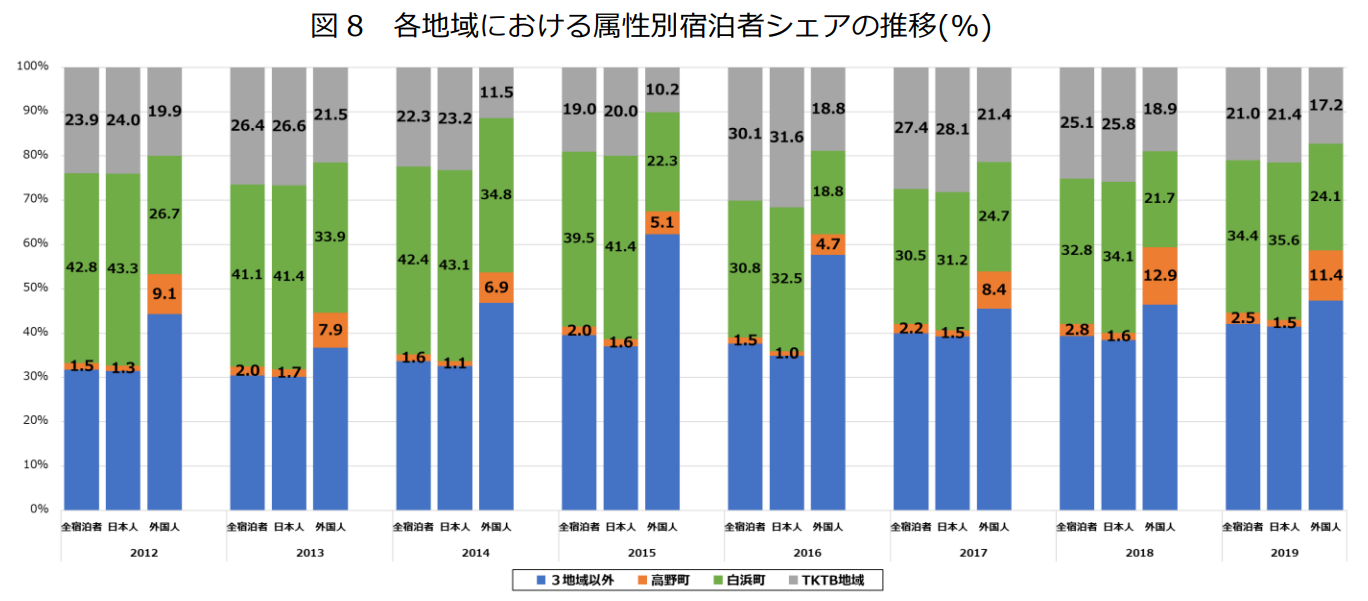

次に属性別宿泊者のシェアを地域別にみてよう(図8及び参考図表5)。

全宿泊者については、白浜町のシェアは高水準ながら縮小傾向にある(2012年:42.8%→19年34.4%)。TKTB地域では2012年(23.9%)から16年(30.1%)にシェアは拡大するも、足下19年(21.0%)は12年と同水準となっている。一方、高野町はこの間、約1~3%程度のシェアを維持している。

日本人宿泊者については、全宿泊者と同様に白浜町のシェアは低下するが(12年:43.3%→19年:35.6%)、依然高水準を維持している。TKTB地域のシェアは16年(31.6%)に拡大するが、足下19年(21.4%)は縮小している。一方、高野町はこの間、約1.5%程度のシェアを維持している。

外国人宿泊者については、白浜町のシェアは2014年にピークを迎え(34.8%)、以降は約 20%程度を維持している。TKTB地域のシェアは、14年、15年に 10%台に低下するも(14年:11.5%、15年:10.2%)、以降おおむね 20%台を維持している。高野町のシェアは、16年にかけて9%程度から5%程度まで低下したが、以降10%程度まで回復している(12年:9.1%→16年:4%→19年:11.4%)。

なお、県全体に占める3地域のシェア(2019年)は、全宿泊者及び日本人宿泊者では約60%、外国人宿泊者では約50%となっている。

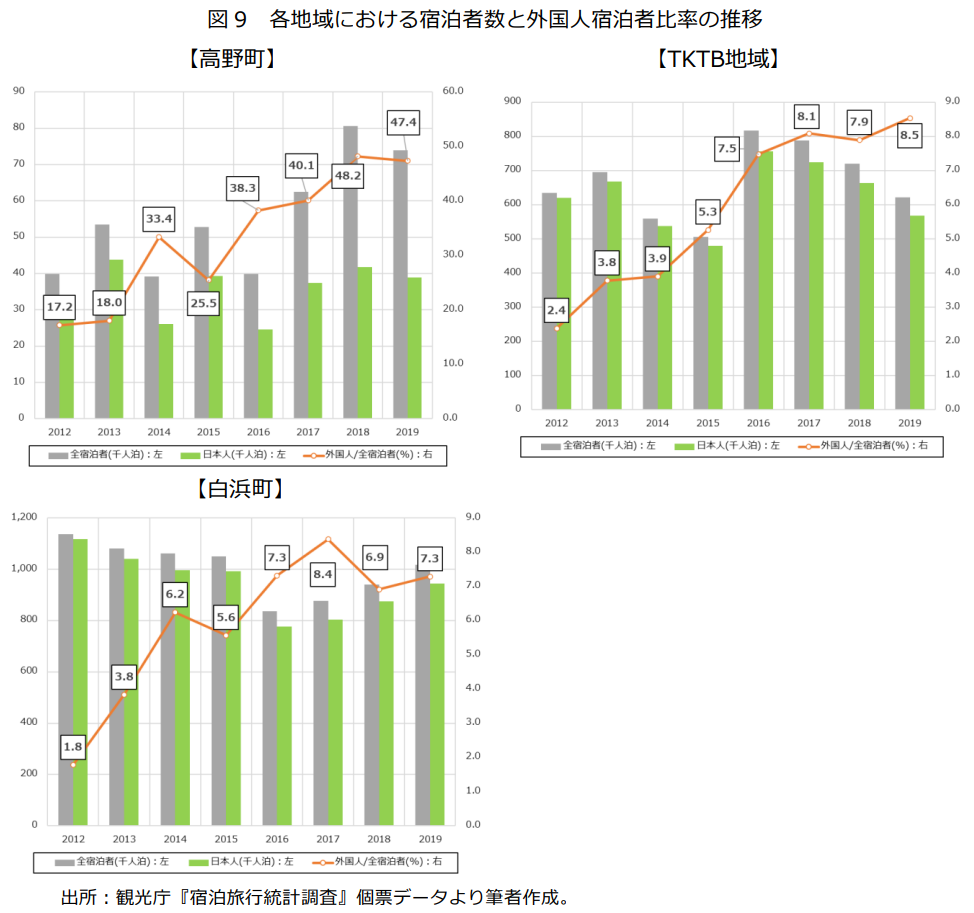

図8では地域別のシェアをみたが、図9では各地域における全宿泊者数及び日本人宿泊者数を棒グラフで示し、全宿泊者に占める外国人宿泊者比率を折れ線グラフであらわしている。

<高野町>

全宿泊者数は2014年、16年に一旦落ち込むが、以降増加傾向となっている。一方、日本人宿泊者数はおおむね同水準での推移となっている。外国人宿泊者の比率は右肩上がりとなっていることから、高野町では外国人宿泊者数の増加が、全宿泊者数の増加につながっていることがわかる。なお、高野町の外国人宿泊者の比率は、足下の19年では約5割に近づいており、全宿泊者の半数が外国人となっている特徴的な地域である。

<TKTB 地域>

全宿泊者数は2016年をピークに減少傾向を示しており、日本人宿泊者数も同様の推移がみられる。一方、外国人宿泊者の比率は上昇傾向(12年:2.4%→19年:8.5%)を示していることから、外国人宿泊者数が増加していることがわかる。

<白浜町>

全宿泊者数は2012年減少傾向で推移したが、2016年に底打ちとなり、以降は増加傾向を示している。また、日本人宿泊者数も同様の傾向がみられる。一方、外国人宿泊者の比率は 17年にかけ上昇傾向を示し、以降7~8%で推移している。

【国籍別外国人宿泊者】

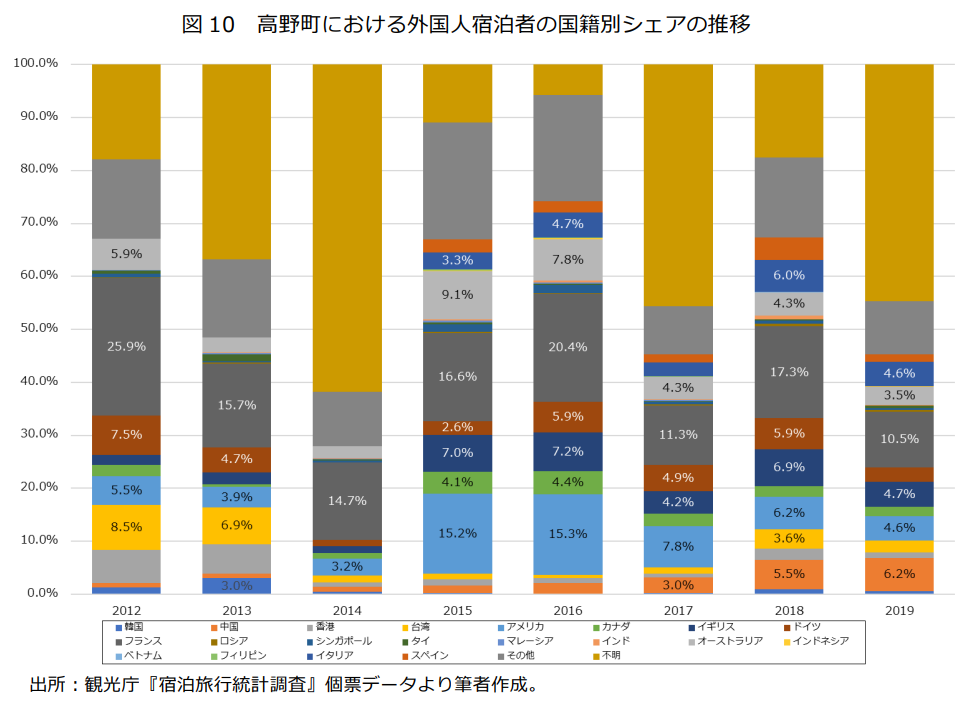

図9では、全宿泊者数と日本人宿泊者数を、また全宿泊者に占める外国人宿泊者比率の推移を地域別にみたが、ここでは外国人宿泊者に限定し、その国籍別の特徴をみる(図10~図13)。

<高野町>

図10をみると、2012~19年を通じて、欧米豪のシェアが高く(12年:48.7%→19年:33.9%)、中でもフランスが1~2割程度を占めている(12年:25.9%→19年:10.5%)。アジア地域のシェアをみると、高野町では1割程度で(12年:18.2%→19年:11.1%)、県内でも特徴のある地域となっている。なお、「国籍不明」のシェアが他地域と比べて高い年も多いため、動向に注意を要する。

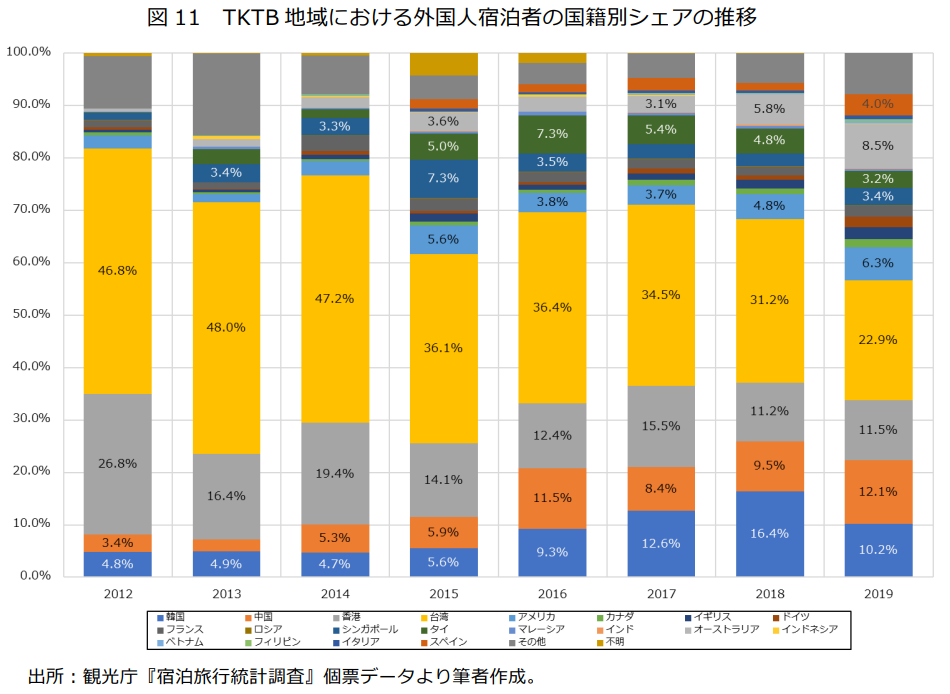

<TKTB 地域>

図11をみると、この間、東アジア地域のシェアが高い(2012年:81.8%→19年:56.6%)。なかでも台湾のシェアが最も高く、13 年には単独で約 5 割を占める(48.0%)。15 年以降は欧米豪(12年:5.9%→19 年:27.5%)や東南アジア地域(12年:1.5%→19年7.8%)のシェアも上昇している。うち、スペインのシェアが19年には4%程度拡大しており、この背景には表3でみたように、14年のスペイン・サンティアゴ・デ・コンポステーラ市との観光交流協定締結の影響が考えられる。

<熊野古道ルートに限定したTKTB地域>

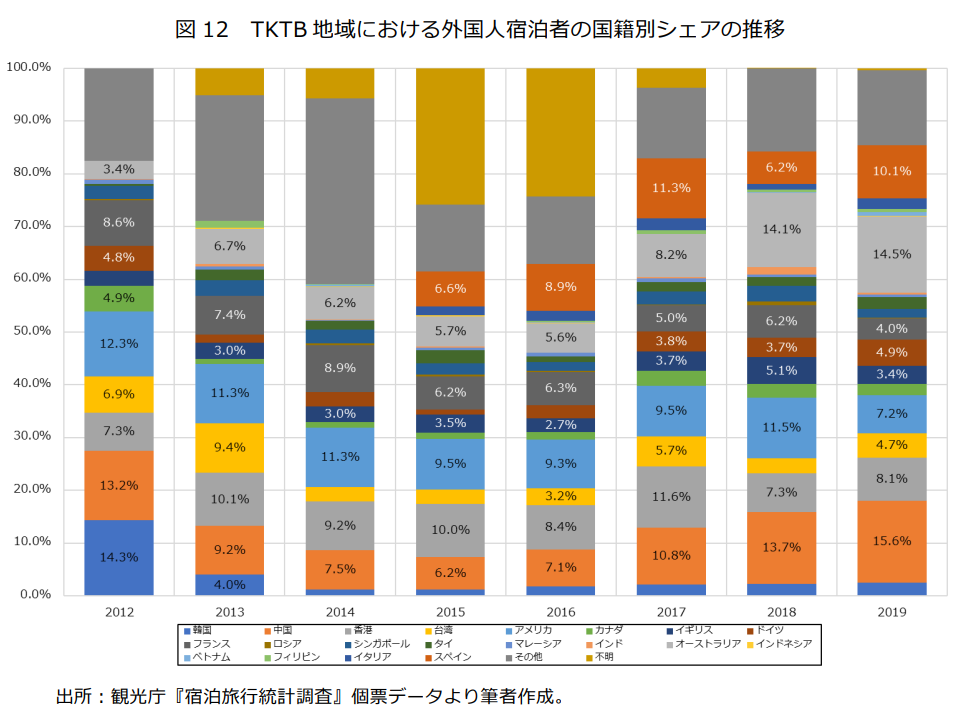

図11では田辺市、新宮市、那智勝浦町の3市町全域の国籍別シェアをみたが、図12では「熊野古道」ルートの宿泊施設を対象に絞り、その特徴をみる。

東アジア地域をみれば、TKTB地域では大きなシェア(2012年:81.8%→19年:56.6%)を示していたが、熊野古道ルートに限定した図12では3~4割程度にまで縮小している(12年:41.7%→19 年:30.9%)。

一方、欧米豪のシェアをみれば、TKTB地域ではシェア(2012年:5.9%→19年:27.5%)が小さかったのが、熊野古道ルートに限定すればシェアは大幅上昇している(12年:36.9%→19年:48.3%)。とりわけオーストラリア(12年:3.4%→19年:14.5%)、スペイン(15年:6.5%→19年:10.1%)などが比較的高いシェアを占めており、表5で示した通りTKTBがターゲット層としている欧米豪が着実に増加していることがわかる。

<白浜町>

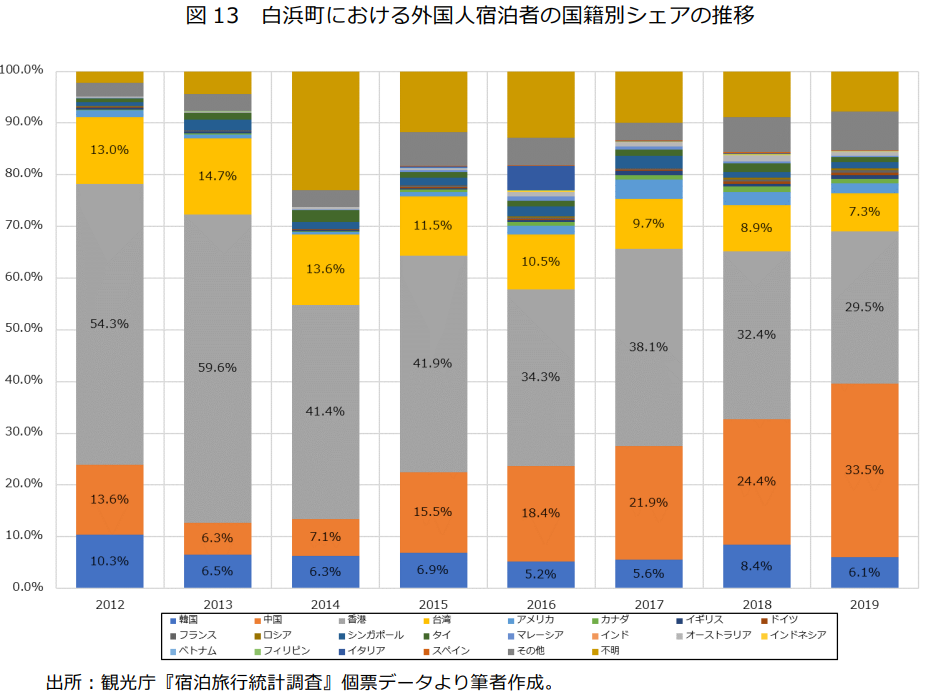

図13をみると、白浜町では東アジア地域が7割を超えるシェアとなっており(2012年:91.2%→19年:76.4%)、空港及び海路からのアクセスも便利なことから、アジア地域から人気の旅行先であることがわかる。中でも中国のシェアが年々拡大しており、足下の19年では33.5%と、東アジア地域の中で最も高い。

一方、欧米豪のシェアは、12年が2.3%であったのに対し19年は 5.3%と拡大しているものの、高野町やTKTB地と比較すると低い。

3. 分析の整理と含意

前節では和歌山県の主要DMOの活動状況を整理し、各DMOの誘客効果について基礎統計を用いて分析を行った。これまでみたように和歌山県は世界遺産の自然、歴史文化や県内の食文化を観光資源として上手く活用しプロモーションを行うことで、インバウンド誘客に取り組んでき。結果、訪日外客は着実に増加してきた。分析結果を整理し、得られた含意は以下のようにまとめられる。

1. 2012~20 年において、延べ宿泊客総数の伸びが減少したのは、16年(-7.7%)、17年(-1.5%)、そして20年(-41.0%)の3年であるが、16 年は日帰り客数が増加した結果、県全体の観光入込客数では減少は 2 年にとどまり、着実に増加していることがわかる。宿泊客のうち、訪日外客は一貫して全体の押し上げに寄与している。

2. 県全体の宿泊施設数をみれば、2010年から17年にかけて減少した後、インバウンドブームの影響もあり、18年以降は着実に増加している。市町村別では、白浜町、田辺市、新宮市や那智勝浦町が増加している一方で、和歌山市や高野町はほぼ横ばいで推移している。また、施設タイプ別でみれば、白浜町や田辺市では、民泊やゲストハウスが近年増加しているのが特徴といえよう。

3. エリア別宿泊者数、外国人宿泊者比率をみれば、高野町では、日本人宿泊者数はおおむね同水準で推移しているが、外国人宿泊者比率は右肩上がりで上昇し、足下2019年では約5割となっている。TKTB地域では、日本人宿泊者が16年をピークに減少傾向を示す一方、外国人宿泊者比率は上昇傾向し、外国人宿泊者数が増加している。白浜町では、日本人宿泊者数は12年以降減少傾向で推移したが、16年に底打ちし、以降は増加傾向を示している。一方、外国人宿泊者比率は17年にかけ上昇傾向を示し、以降7~8%台で推移している。

4. 各エリアの外国人宿泊者を国籍別にみれば、

(1)高野町は、2012~19年を通じて、欧米豪のシェアが3割強と高く、中でもフランスが1~2割程度を占めている。一方、アジア地域のシェアも1割程度を占めており、特徴のある地域となっている。

(2)TKTB 地域では、東アジア地域のシェアが5割程度高く、なかでも台湾のシェアが13年には単独で約5割を占める。

また、欧米豪や東南アジア地域のシェアも上昇しており、うち、スペインのシェアは19年には4%程度まで拡大している。

(3)TKTB 地域を「熊野古道」ルートに限定すれば、東アジアのシェアが縮小する一方で、欧米豪のシェアが5割弱と大幅上昇していることがわかる。

(4)白浜町では、東アジア地域が7割超のシェアとなっており、中でも中国のシェアが年々拡大し、足下19年では33.5%と最も高い。一方、欧米豪のシェアは、19年には5.3%へと拡大しているが、高野町やTKTB地域と比較すると小さい。

5. TKTB地域と熊野古道ルートの比較で明らかになったように、地域全体ではアジア地域のシェアが高いが、「熊野古道」ルートに限定すれば欧米豪地域のシェアが高い。このことは、アジア地域のシェアが高い白浜町から熊野古道ルートの起点である旧田辺市、終点である新宮市、那智勝浦町へアジア人が周遊している可能性が高い。すなわち、一層の地域連携のたかまりが周遊性を拡大させる可能性を示唆していると考えられる。

6. これまで多くのDMOでは、単価の高い欧米豪へとインバウンドターゲット層をシフトさせてきたが、コロナ禍でこの戦略が変更を迫られている。例えば、TKTBでは、これまでの実績から欧米豪を引き続きターゲット層とする一方で、国内観光客の一層の開拓も重視している。持続可能な経営の観点からすれば、インバウンド需要が完全に消滅している現在では、これまでの内外比率を見直すことが喫緊の課題となっている。このことは、欧米豪の高い高野町においても同様であり、国内観光客の新たなターゲット層の開拓が課題とされている。

おわりに

アジア太平洋研究所(2019)で示したように、インバウンド需要の長期の決定要因としてブランド力の磨き上げが重要であることを指摘した。また、短期的な要因としては、自然災害やパンデミックを指摘した。今、まさにコロナ禍のようなパンデミックに上手く対応しつつ、ブランド力の一層の磨き上げで、持続可能な観光業を目指さなければならない。

本分析と2021年度のAPIRシンポジウムで明らかになったDMOの課題は、地域を支える特色のあるDMOとしてあり続けることである。そのためには、安定的な財源確保をするための施策や新事業に取り組むための人材確保が急務となろう。今回、新たに気付かされたことはコロナ禍の影響の大きさであり、具体的な課題は、インバウンドと国内観光のバランスをどのように保つかである。

また、インバウンドについても、水際対策の慎重な見通しのもとに、国籍比率を柔軟に見直す必要もあろう。このように、慎重な分析を踏まえた現実的なインバウンド需要の回復スケジュールを想定した対外戦略と、一方で国内観光の更なる磨き上げが重要となる。インバウンドのみならず国内を含めた観光産業全体の高付加価値化を目指すことが課題となっている。これらの課題に応えるためにも、次の報告ではタイプの異なるDMO(奈良県)について分析を行っていく。