足下の関西・台湾間貿易に基づく台湾のCPTPP加盟による影響の考察

Abstract

2021年9月22日、台湾が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下CPTPP)への加盟申請を行った。台湾は関西にとって中国と米国に次ぐ重要な貿易相手である(ASEANとEUを除く)。本稿は、台湾の加盟が関西の産業に与える影響を考察した。

具体的に、貿易統計のデータを詳細に分析することで、関西・台湾間における貿易の特徴を明らかにするとともに、台湾がCPTPPに加盟した場合、関税撤廃により関西の産業がどのような影響を受けるかを示した。加えて、関西企業のグローバル・サプライチェーン構築に台湾のCPTPP加盟が及ぼす影響について考察した。

分析の結果、台湾がCPTPPに加盟した場合、電子部品・デバイス・電子回路製造業、機械器具製造業、電気機械器具製造業、化学工業、非鉄金属製造業、自転車・同部分品製造業等、関西の主要産業の多くは関税撤廃によって価格競争力が強化されることがわかった。関西の対台湾輸出の主要品目である電子部品・デバイス、電気機器及び機械類において、海峡両岸経済協力枠組協定によって低い関税率が適用されている中国は関西の最大の競争相手となるが、関税撤廃によって関西企業の対台湾輸出が拡大することが期待される。一方、化学工業、プラスチック製品製造業、卑金属製造業等は価格が低下した輸入品の増加による負の影響を受ける。なお、関税削減率を試算したところ、関西が輸出で得られる関税削減率の方が、輸入で台湾に与える関税削減率を上回ることから、加盟は台湾よりも関西に大きな関税削減効果を与える。

また、関西と台湾は主要産業において産業内分業体制が築かれており、台湾がCPTPP加盟国となった場合、完全累積制度の下で原産地規則を満たすことがより容易になるだけでなく、輸出入のコスト削減と貿易手続きの簡素化が可能となろう。加えて、投資と通商に関するルールが共有されることで、台湾と連携したグローバル・サプライチェーンの構築がより容易となる。日台間の産業協力が更に促進されることで、産業の競争力が向上し、互いの利益増加に繋がることが期待される。

本文

1. はじめに

2021年9月16日、中国が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下CPTPP)への加盟申請を発表し、その後9月22日に台湾も加盟申請を行った。メガFTAのメンバー拡大は、関税撤廃によって輸出品・輸入品の価格競争力を変化させるだけでなく、グローバル・サ

ライチェーン構築の戦略にも影響を及ぼす。関西にとって、台湾は中国と米国に次ぐ重要な貿易相手であり、特に電子部品・デバイス・電子回路製造業や機械器具製造業において両者の間に緊密な関係がある。台湾がCPTPPに加盟した場合、関西経済にどのような影響を及ぼすかを調べることは重要なトピックといえよう。

本稿の目的は、台湾の加盟が関西の産業に与える影響を考察することである。貿易統計のデータを詳細に分析することで、関西・台湾間貿易の特徴と現状を明らかにし、関税撤廃によって価格競争力が変化する産業を示す。そして、関西企業のグローバル・サプライチェーン構築に台湾のCPTPP加盟が及ぼす影響を考察する。

台湾の加盟申請に関する記事や評論は多くあるが、関西の産業に与える影響について論じたものは少ない。国際情勢などの関係で、台湾の加盟に関わる交渉には時間がかかると予想され、交渉結果への見通しが立たない中、本稿の分析結果は関西企業にとって将来の経済環境の変化を考えるうえでの有益な判断材料となろう。

2.関西・台湾間貿易の特徴と現状

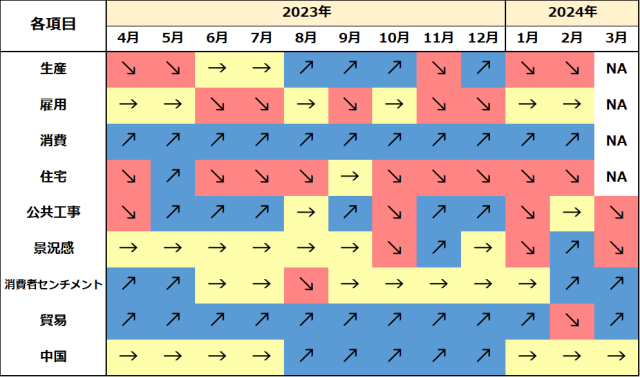

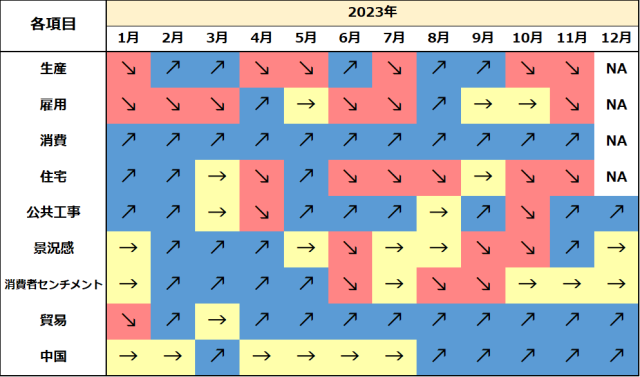

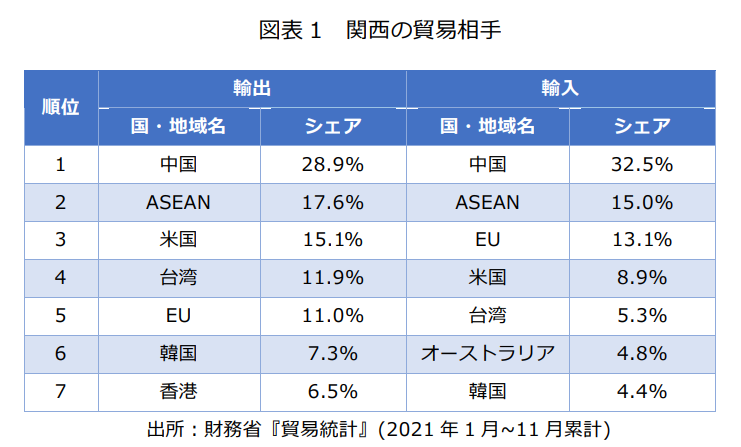

台湾がCPTPPに加盟した影響を考察する前に、まず関西の対台湾貿易の現状と特徴について概観する。図表1は関西の輸出と輸入それぞれにおいて、貿易金額が上位7位までの国・地域を示している。輸出では、台湾は全体の11.9%を占めており、中国、ASEANと米国を次いで第4位の貿易相手である。輸入では、全体の5.3%を占めており、中国、ASEAN、EUと米国を次いで第5位となっている。ASEANとEUを除くと、台湾は輸出入の両方において中国と米国を次いで第3位の貿易相手である。なお、全国と比べても、関西の対台湾貿易が輸出入全体に占めるシェアは高い(全国:対台湾輸出が全体に占めるシェア5.8%、輸入3.5%)。関西には電子部品・デバイス・電子回路製造業、機械器具製造業、化学工業などが集積しており、同様な主要産業を持つ台湾との間に産業内の分業体制が築かれており、高度な相互補完関係があるためである(李2021)。

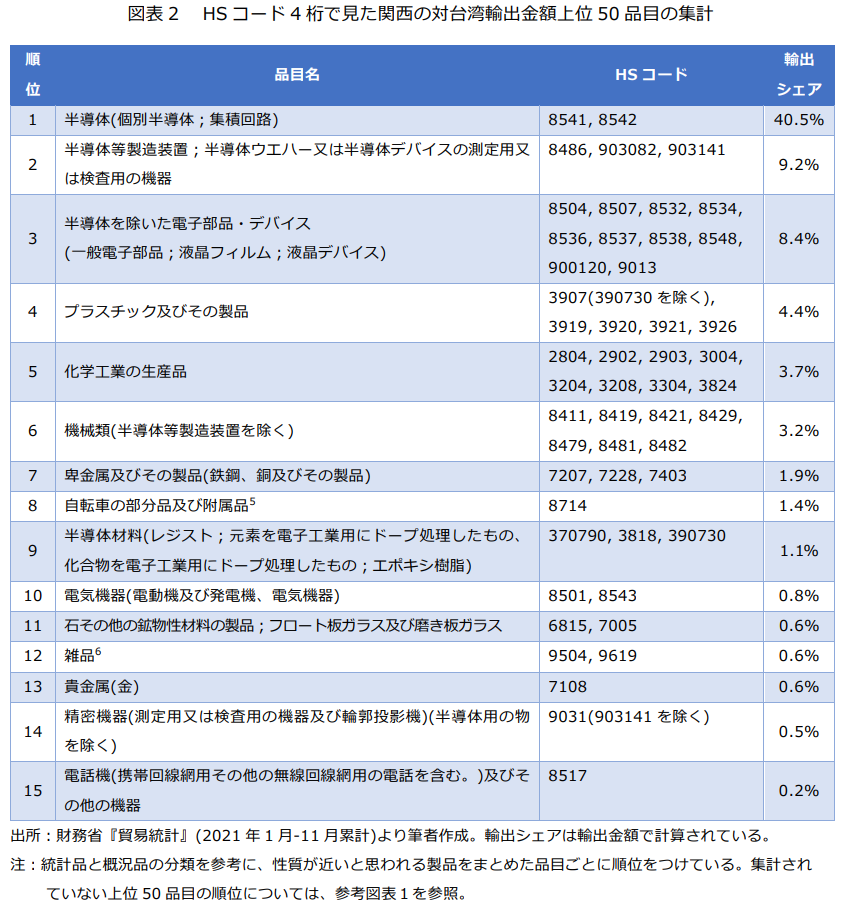

2.1 関西の対台湾輸出の内訳

図表2はHSコード4桁で見た関西の対台湾輸出金額上位50品目を集計したものである。内訳を見ると、半導体関連製品は最も重要な輸出品目であり、対台湾輸出の半分程度(50.9%、内訳:半導体40.5%、製造装置や測定用又は検査用機器9.2%、半導体材料1.1%)を占めている。次に輸出シェアが高いのは半導体を除いた電子部品・デバイスであり、全体の8.4%を占めている。他にも、プラスチック及びその製品(同4.4%)、化学工業の生産品(同3.7%)、機械類(半導体等製造装置を除く)(同3.2%)、卑金属及びその製品(同1.9%)、自転車の部分品及び附属品(同1.4%)などもシェアが高いことがわかる。

次に、それぞれの品目について台湾の対日輸入依存度を計算し、台湾の輸入市場における関西企業の占める割合を調べる。2020年の輸入金額を見ると、液晶フィルム(日本からの輸入が全体に占める割合 63.8%)とレジスト(83.5%)など電子部品・デバイスの材料と一部の半導体等製造装置(HS 848610、63.4%)の対日輸入依存度が高い。また、一部のプラスチック製品(HS 392073、94.2%)と化学工業の生産品(HS 320417、66.0%;HS320820、81.4%)も対日輸入依存度が高い。一方、対台湾輸出の主要品目である半導体を含み、電子部品・デバイス、電気機器及び機械類(半導体等製造装置を除く)の多くは、台湾の対中依存度が対日依存度を上回っている。これらの産業では、台湾の輸入市場において、中国が関西企業の最大の競争相手となっている。

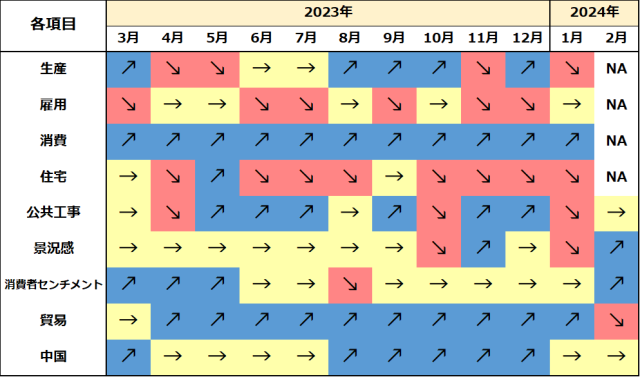

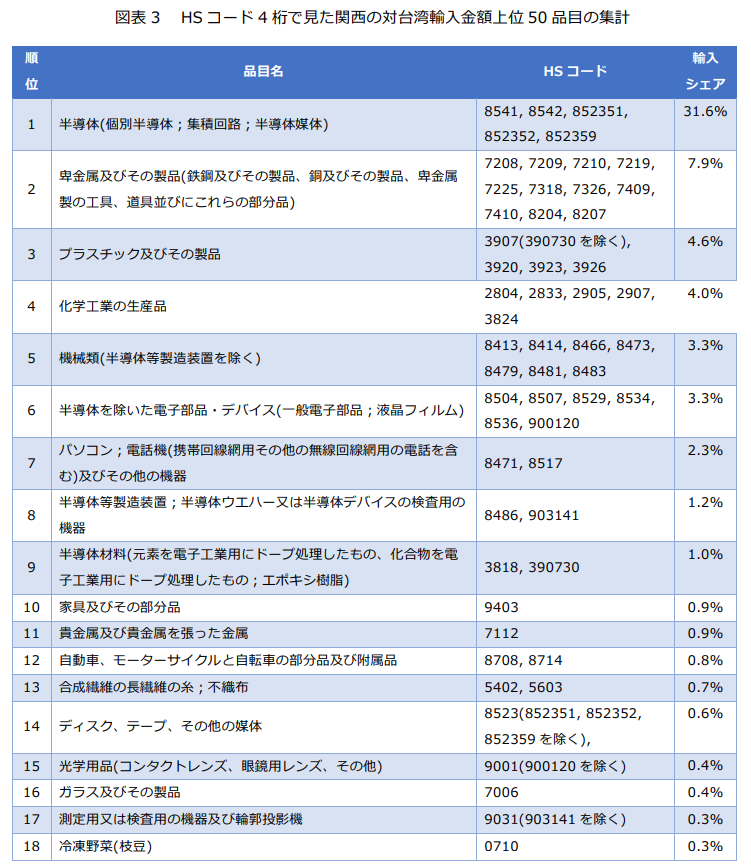

2.2 関西の対台湾輸入の内訳

図表3はHSコード4桁で見た関西の対台湾輸入金額上位50品目を集計したものである。内訳を見ると、最もシェアが高い輸入品目は半導体(半導体媒体を含む)であり、対台湾輸入全体の31.6%を占めている。半導体関連製品は輸出入のどちらも首位であるが、輸出は主に実装されていない記憶素子及びフラッシュメモリー(36.5%、以下全体に占めるシェア)、製造装置や測定用又は検査用機器(9.2%)であるのに対して、輸入は主にプロセッサー及びコントローラーとその他の集積回路(20.0%)、ROMとDRAM(7.6%)である。したがって、半導体関連産業では関西と台湾の得意分野が異なっており、補完的関係にあることが窺える。

2位以下では、卑金属及びその製品(7.9%)、プラスチック及びその製品(4.6%)、化学工業の生産品(4.0%)、機械類(半導体等製造装置を除く)(3.3%)、電子部品・デバイス(半導体を除く。3.3%)、パソコンと電話機及びその他の機器(2.3%)などとなっている。

関西の対台湾輸入依存度が際だって高いのは電子部品・デバイスである。特に半導体のプロセッサー及びコントローラーとDRAMの輸入に占める台湾の割合は、それぞれ84.3%と86.9%と8割以上となっている。シリコントランジスターとその他の集積回路の輸入にもそれぞれ57.7%と40.8%を占める。また、液晶フィルムの輸入は80.8%を占めている。

出所:財務省『貿易統計』(2021年1月~11月累計)より筆者作成。輸入シェアは輸入金額で計算されている。

注:統計品と概況品の分類を参考に、性質が近いと思われる製品をまとめた品目ごとに順位をつけている。

集計されていない上位50品目の順位については、参考図表2を参照

3.CPTPP の特徴と現状

CPTPPは2018年12月に発効された。現在の加盟国は日本の他に、ブルネイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、カナダ、メキシコ、チリ、ペルー、オーストラリア、ニュージーランドの計11か国である。その規模は、アジア太平洋地域の人口5億人(世界の人口の7%)をカバーし、加盟国の国内総生産の合計は10兆ドル(同13.1%)を超える大きなものである。発足した11か国以外にも、イギリスが2021年2月に初の新規加盟を申請した。同年6月に加盟手続きが開始され、現在具体的な品目や関税などについて交渉が行われている。

CPTPPは、物品の関税撤廃やサービス貿易の自由化に加え、非関税分野や新しい分野におけるルール作りを目標としている。関税撤廃では、加盟国全体で関税を撤廃する品目は工業製品の99%に達するほど、高水準の貿易自由化が求められている。また、原産地規則は完全累積制度が採用され、CPTPP域内で生産された付加価値が累積で一定の割合以上に達する製品については、無関税で加盟国に輸出できる。そして、ルール作りの面では、投資、知的財産、政府調達などWTOで既にルールが設けられている分野だけでなく、労働、環境などの新しい分野も含まれている。

こうしたCPTPPに対して、台湾は2016年以降加盟の意向を示すとともに関連法令の整備など準備を進め、2021年9月、加盟申請を行った。CPTPP加盟国との間で自由貿易協定(FTA)に相当する貿易協定を発効させた国は、現在シンガポールとニュージーランドの2カ国のみであるため、加盟による貿易と投資の拡大が期待されている。

一方、中国は2020年以降加盟への関心を公言しており、2021年9月に加盟申請を行った。背景には、経済面における投資の呼び込みや輸入拡大の狙いがあるとされるが、CPTPPとの間にFTAを発効させた国は既に9か国に上っている。そのため、経済面でのメリットより国際的なルール・メイキングへの影響力の強化など、政治的な意図が強いことが指摘されている(川瀬他2021)。

本稿は経済的な側面に焦点を当てて、台湾の加盟が関西の産業に与える影響について考察する。

4.関税撤廃による関西産業への影響

4.1 輸出で影響を受ける産業

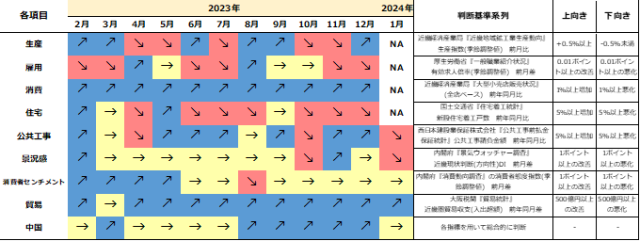

日本は台湾と同じく世界貿易機関(WTO)加盟国であるため、WTO メンバーへの最恵国待遇(MFN)税率が適用される。WTOの「Tariff Profile」によると、2020年時点で台湾の平均関税率は6.8%、非農産品は4.8%となっている。台湾がCPTPPに加盟した場合、原則的に工業製品の殆どが無関税となる。以下では、台湾への輸出金額上位100品目(HSコード6桁)の平均実行関税率を見ることで、関税撤廃による影響を考える。

輸出金額の半分以上を占める電子部品・デバイスでは、半導体、コンデンサーなどの電子部品・デバイスは無関税である。また、レジストや液晶フィルムなどの材料、半導体等製造装置、測定用機器等も無関税である。これは、台湾と日本は共にWTOの情報技術協定(ITA)の参加国であるため、コンピュータ、デジタル機器、半導体などの情報技術(IT)関連製品の多くで既に関税が撤廃されているためである。

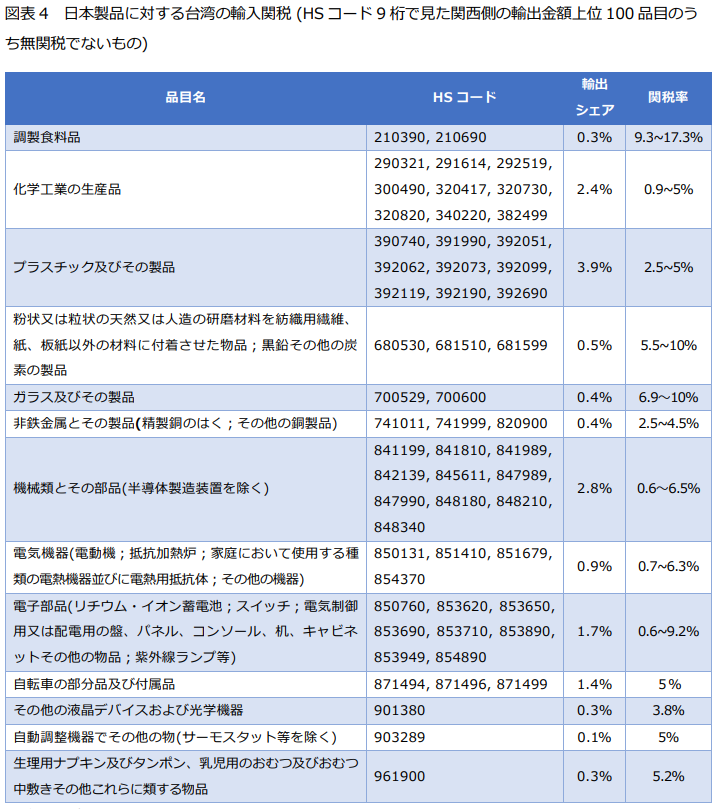

一方で、電子部品の一部(蓄電池、スイッチ、電気制御用又は配電用の盤等)は0.6~9.2%の平均実行関税率が課されている。また、輸出シェアが高い化学工業の生産品0.9~5%、プラスチック及びその製品は2.5~5%、機械類とその部品(半導体製造装置を除く)は0.6~6.5%、自転車の部分品及び付属品は 5%の平均実行関税率が課されている。その他の輸出品も5%以上の平均実行関税率が課されている品目が多い(図表4)。

台湾への輸出の大半を占める半導体関連製品は既に無関税であるため、関税撤廃による影響は限定的といえよう。しかし、電子部品・デバイス・電子回路製造業(IT関連製品を除く)、機械器具製造業、電気機械器具製造業、化学工業、非鉄金属製造業、自転車・同部分品製造業など、関西の主要産業の多くで関税撤廃による価格競争力の強化が期待される。特に84類(半導体等製造装置を除く)と85類の製品に関して、台湾の輸入市場での最大の競争相手である中国は、海峡両岸経済協力枠組協定(ECFA)によって日本より低い関税率が適用されている。台湾がCPTPPに加盟すれば、価格競争力での不利な立場が逆転し、関西企業の対台湾輸出が拡大することが期待される。

また、台湾に小売業や製造業の日系企業が多く進出している。日本貿易振興機構(2021)によれば、台湾における日系企業の原材料・部品の調達先のうち、日本からの輸入調達は 36.0%を占めている。

したがって、現地の日本企業にとって、日本から原材料や部品を調達する際に関税負担が軽減されるメリットが生じると考えられる。

4.2 輸入で影響を受ける産業

次に、台湾からの輸入金額上位100品目(HS ード6桁)の関税率を見ると、半導体関連製品、電子部品・デバイス(半導体を除く)、機械類、電気機器など輸入のおよそ半分を占める品目は全て無関税である。そのため、関西の主要産業である電子部品・デバイス・電子回路製造業、機械器具製造業、電気機械器具製造業は関税撤廃による負の影響を受けないと考えられる。

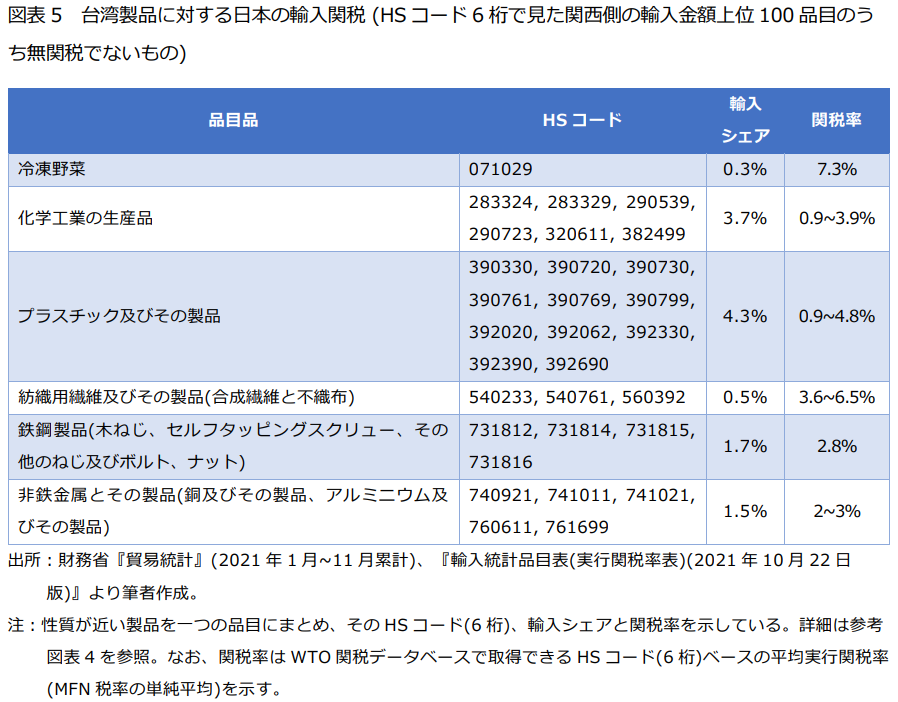

一方で、化学工業の生産品には0.9~3.9%、プラスチック製品には0.9~4.8%、鉄鋼製品には2.8%、非鉄金属とその製品には2~3%の平均実行関税率が課されている(図表5)。また、対台湾輸入全体に占める割合は少ないものの、冷凍野菜には7.3%、一部の紡織用繊維及びその製品には3.6~6.5%の平均実行関税率が課されている。これらの製品の生産に関わる関西企業は、輸入関税の撤廃によって価格競争力が上昇した輸入品増加による負の影響を受けるだろう。

出所:財務省『貿易統計』(2021年1月~11月累計)、World Tariff Online Database (2021年12月時点)より筆者作成。

注:性質が近い製品を一つの品目にまとめ、そのHSコード(6桁)、輸出シェアと関税率を示している。詳細は参考図表3を参照。

なお、関税率はWTO関税データベースで取得できるHSコード(6桁)ベースの平均実行関税率(MFN税率の単純平均)を示す。

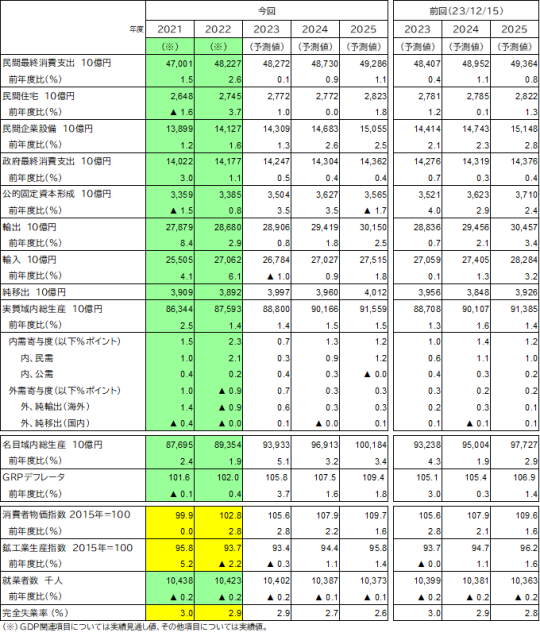

4.3 関税削減額の試算

最後に、関西の輸出入における台湾のCPTPP加盟による関税削減額を試算する。WTO関税データベースで提供されている台湾と日本の平均実行関税率を適用し、2021年1月から11月までの関西の対台湾輸出入に課される関税額を計算する。具体的に、輸出金額に台湾の対日輸入適用関税率、輸入金額に日本の対台輸入適用関税率をかけることで、現行の関税額を計算する。台湾の加盟が実現された場合、工業製品が原則的に無関税になるため、現行の関税額を関税削減額とみなす。ただし、実際の関税引き下げ対象製品と引き下げ幅は交渉結果によって変わること、また引き下げが段階的に行われることで、関税削減効果がすぐに表れない可能性があることに注意を要する。

試算した結果、台湾への輸出における関税削減額は223億円、関税削減率は1.2%となる。一方、台湾からの輸入における関税削減額は48億円、関税削減率は0.6%となる。したがって、関西が輸出で得られる関税削減率の方が、輸入で台湾に与える関税削減率を上回る。そのため、台湾のCPTPP加盟は、台湾よりも関西に大きな関税削減効果を与えるとことになる。

5.関税以外の面での影響

前述したように、関西と台湾は主要産業において、産業内の分業体制が築かれており、高度な相互補完関係にある。特に、多くの工業製品に欠かせない半導体等電子部品・デバイスにおいて、関西の対台湾輸入依存度は極めて高い。台湾がCPTPP加盟国となった場合、完全累積制度の下で原産

地規則を満たすことがより容易になり、関西企業においては輸出入のコスト削減と貿易手続きの簡素化につながることが期待される。

また、関西には輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所が多く存在しており、輸出の裾野拡大の余地が大きい(通商白書2016)。これまで、アジア諸国への進出に際し、日台間の産業協力は有力な選択肢とされてきた(三菱総合研究所2018;アジア経済研究所等2015)。その理由として、始めに、日台企業の強みが補完的であることを挙げたい。台湾企業は大量生産体制と堅実な産業クラスターを有し、製造基盤に強みを持つ一方、日本企業はブランド力と技術力で優位に立っている(日本貿易振興機構2010)。次に、台湾企業が持つ華僑・華人ネットワークと台湾政府の新南向政策による支援は、中国・東南アジア市場進出のためのゲートウェイを日本企業に提供してくれるだろう。最後に、台湾の投資環境は国際的に高く評価されており、日台民間投資協定締結による安定且つ秩序ある投資環境も保障されている。また、両国は民主主義や法の支配という普遍的価値観と友好的な民間関係を共有しているため、通商リスクも低い。

台湾がCPTPPに加盟することで投資と通商に関するルールが共有され、日本企業にとっては台湾と連携したグローバル・サプライチェーンの構築が容易になる。その結果、日台間の産業協力が更に促進され、生産委託や共同研究、又は合弁企業の設立、第三国での販売協力等幅広い連携が行われることで、産業競争力を共同で向上させることを通じて、互いの利益増加に繋がることが期待される。

6.結論

本稿は、貿易統計のデータを詳細に分析することで、関西・台湾間における貿易の特徴を明らかにするとともに、台湾がCPTPPに加盟した場合、関税撤廃により関西の産業がどのような影響を受けるか示した。加えて、関西企業のグローバル・サプライチェーン構築に台湾のCPTPP加盟が及ぼす影響について考察した。得られた結論は以下の6点に要約できる。

(1) 台湾は関西にとって重要な貿易相手である。ASEANとEUを除くと、輸出入の両方において中国と米国に次ぐ第3位となっている。関西から台湾への主な輸出品目は半導体、半導体等製造装置や測定用又は検査用機器、電子部品・デバイス(半導体を除く)等である。主な輸入品目は半導体、卑金属及びその製品、プラスチック及びその製品等となっている。

(2) 半導体関連産業では関西と台湾の得意分野が異なっており、補完的関係である。台湾への輸出は主に実装されていない記憶素子及びフラッシュメモリー、製造装置や測定用又は検査用機器であるのに対して、輸入は主にプロセッサー及びコントローラーとその他の集積回路、ROMとDRAMである。

(3) 台湾の輸入市場で、日本企業は電子部品・デバイスの材料と半導体等製造装置等において市場占有率が高い。しかし、対台湾輸出の主要品目である半導体を含み、電子部品・デバイス、電気機器及び機械類等多くの産業において、ECFAによって低い関税率が適用されている中国からの競争に直面している。一方、関西企業は半導体の調達で台湾企業に強く依存している。

(4) 台湾がCPTPPに加盟した場合、電子部品・デバイス・電子回路製造業、機械器具製造業、電気機械器具製造業、化学工業、非鉄金属製造業、自転車・同部分品製造業等、関西の主要産業の多くで関税撤廃による価格競争力の強化が期待される。一方、化学工業、プラスチック製品製造業、卑金属製造業等は価格が低下した輸入品の増加による負の影響も受ける。なお、関税削減率の試算結果からは関西が輸出で得られる関税削減率の方が、輸入で台湾に与える関税削減率を上回る。そのため、台湾のCPTPP加盟は、台湾よりも関西に大きな関税削減効果を与える。

(5) 関西と台湾は主要産業において産業内分業体制が築かれている。台湾がCPTPP加盟国となった場合、完全累積制度の下で原産地規則を満たすことがより容易になるだけでなく、輸出入のコスト削減と貿易手続きの簡素化が可能となろう。

(6) 加えて、台湾がCPTPPに加盟した場合、投資と通商に関するルールが共有されることで、台湾と連携したグローバル・サプライチェーンの構築がより容易になる。日台間の産業協力が更に促進されることで、産業の競争力が向上し、互いの利益増加に繋がることが期待される。

2021年9月に中国と台湾が相次いで加盟を申請した後、12月には更に南米エクアドルが申請手続きを行い、同月に韓国が加盟するための国内手続きに着手したと報じられている。今後CPTPPの加盟国拡大によって、地域統合が更に広がり、グローバル・サプライチェーン構築の戦略にも影響を与える。特に関西の主要産業である電子部品・デバイス・電子回路製造業では、台湾、中国及び韓国との連携が強いことから、加盟申請がサプライチェーン構築に与える影響に関する考察を進めていくことは、今後の課題である。